艺术瑰宝:古代马口窑陶器

艺术瑰宝:古代马口窑陶器

据考证,马口的陶瓷业始于北宋年间。马口,是个汉江边的小镇。新石器期时代就有人类在此繁衍生息。马口原有一条老街,地面用青石铺成,从正街一直延伸到横街和背街,总长约3公里。走在青石板路上,夏天不烫脚,雨天不湿鞋。街上车水马龙,商贾云集。马口有两个码头,一个上码头,一个下码头,里三层,外三层,不是车就是船,桅杆林立,基本上全是装窑货的货船,帆影无边,蔚为壮观。马口的陶瓷业兴旺。旧时此地乡民用芦苇生火烧窑。清代,马口街道上店铺鳞次栉比,有铺局200多家,有许多专门经营马口窑的陶器坊,都是有名的老字号。抗战初期马口成为抗战后方,许多外地商人蜂拥而至,使此地商业更加兴旺。他们将马口陶器通过汉江入长江,远销至日本,韩国、东南亚和美国。最兴旺时汉川全县几万人,从事马口陶器业的就有几千人。到了民国时,马口窑新集周围的龙窑最多时达到36窑。马口陶瓷采用当地特有的红黏土,土质细腻密实,红黏土的土层很薄,地底下一米处便可挖取,资源十分丰富。有了这种红黏土,马口窑有了雄厚的物质基础。

马口窑烧出的陶器敲击铿锵有声,耐腐蚀,防渗漏。马口陶器一般是坛、壶、钵、罐、缸、盆、烘炉等民间器皿,属民间陶瓷。马口老陶艺人擅长信手挥刀,在坛面上飞快刮刻出花卉人物,刀法老练、简洁大气、虚实相生,意到刀不到。代表作有《八仙坛》、《十八学士坛》、《空雕双层龙坛》、《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》、《天仙配》等几乎涵盖了所有历史文学题材。汉川东南一带的丘陵岗地的“描金刻花陶”据说源于北宋,多为缸、坛、罐、钵等民用器皿,皆造型古雅大方、釉色古朴厚重、刻花装饰讲究,主要部分以划花剔地的阳纹为主,次要部分以刮花阴纹作陪衬,主次分明。烧后呈桔红、紫褐、酱红、紫红、古铜等色,庄重耐看。马口窑以小器型居多,其中烘炉为湖北人冬季取暖常用的手提炉,多为老年人使用,地方话称之为“火坛”。制陶艺人们喜在提把的两端加饰一对青蛙类的小动物,既增加了提把的承重力,又显得生动有趣。还有古香古色的烛台、小巧实用的暖炉、雕花刻字的酒坛、造型朴拙的陶枕。汉川马口窑以生产各类坛子著称。“京坛”为当地婚礼的必备器物,其型矮而圆,周身刻以寿字,上下装饰以回纹和莲花纹,美观而别致。

马口“八仙坛”曾被选为高校陶艺系教材;烧制的绘有“孙悟空三打白骨精”等故事情节的泡菜坛子,在国际博览会上拿过金奖。2009年中央电视台《寻宝》节目上,马口窑精品被专家评选为地方国宝。艺术瑰宝:古代马口窑陶器的手工艺术,已经失传了。因此,如果你能收藏一件马口窑陶器精品,就是文物了。

地处长江中游的湖北蕲春管窑镇,古有“窑州”之称。史料记载,管窑镇制陶始于隋唐,北宋初年初具规模,兴盛于明朝洪武年间,曾有大小窑场近百座,陶制品曾远销欧美、日本、东南亚等国家。它跟古代马口窑陶器一样,也是艺术瑰宝。如今,这燃烧千年的窑火,濒临“熄火”的边缘。

近期,由湖北省美术学院、武汉美术馆、武汉大学等单位专家学者,带来了他们的研究课题:拯救即将消失的艺术瑰宝。如今,在管窑镇的环赤西湖的芦窑、管窑、岚头矶等古窑遗址周边,能看到一些残存的古陶碎片。

目前,管窑镇仅剩李家窑、岚头矶等5家窑场。有史记载最早的明洪武二年李家窑厂龙窑,如今已淹没在一片杂草丛中。窑场旁一株600岁的重阳树“目击”了管窑的起起落落。63岁肖春姣,是管窑镇唯一健在的湖北省非物质文化遗产“管陶手工刻花”的传承人。她在重阳树下成长,见证了管窑镇制陶业的兴衰。11岁时,肖春姣跟着制陶老艺人纪爱琴学习“管陶手工刻花”。只读过两年书的肖春姣,硬是凭着勤学苦练,掌握了“喜鹊闹梅”、“鲤鱼穿莲”等涵盖花鸟树木山石等300多个手工刻花种类。

纪爱琴老人去世后,肖春姣挑起了振兴“管陶手工刻花”的大任。20多年间她先后收了5名徒弟。然而随着塑料等制品的相继问世,制陶业很快就没落了。徒弟们相继离去,或转行。当最后一名徒弟离开时,肖春姣心知肚明:延续1000年的管陶手工刻花艺术,要完蛋了。她的心落入了谷底。

为阻止制陶技艺的“消亡”,她想尽办法让一对儿女学习陶艺,却被孩子们认为“没有出息”。“我家八代人都从事陶艺制作,到我这一代可能就没人再干这一行了。”她叹着气说。

59岁的肖启高与姐姐肖春姣有着相似的经历。10岁时,他拜湖北省非物质文化遗产“陶器手工拉坯工艺”传承人李如成为师。两年前,李如成老人去世后,他独自扛起了“陶器手工拉坯工艺”的传承重任。他也曾动员三个孩子学习拉坯陶艺,同样遭到拒绝。“燃烧了近千年的管窑陶技,现在真的面临消失的危险。”52岁的李善发是岚头矶窑场负责人,他焦虑地说,管窑镇曾有一万多人从事制陶业,现在却不到200人,且年龄大都在60岁以上。

蕲春管窑镇、麻城蔡家山和汉川马口镇,曾并称为楚地三大古陶产地,是长江中游地区重要的陶产地。这三大陶器上的艺术,体现了深厚的地域文化,是不可复制的艺术品。它们之所以超越时空界限而被人们普遍赞赏,是因为其自身具有不可替代的艺术要素和审美价值。它们包含人类艺术欣赏和评价标准的普遍性、相同性特征。同时也是文明的载体,是人性的容器,具有多维度的艺术欣赏价值。这些民间陶瓷,自然而然地流露了创造者对美好生活的期望。而陶器匠师们所追求的,是纯朴无华的艺术形式,看似随意、夸张的表现手法,体现了民间艺人高超的艺术技巧和淳朴的艺术风格。

如今,它们中,仅有管窑镇制陶业尚在艰难维持。探索拯救管窑镇陶业艺术,对于拯救面临消失的楚地陶艺文化,意义重大。

-

- 她是美腿皇后,嫁德国初恋成仨孩子后妈,因一件衣服差点断送前程

-

2025-08-01 22:35:58

-

- 深度对比17K小说和番茄小说,探寻两大平台的独特魅力

-

2025-08-01 22:33:42

-

- 管清友一语道破:本轮牛市症结,机构信心缺失之殇!

-

2025-08-01 22:31:25

-

- 安雯:红楼梦晴雯扮演者,被丈夫宠爱23年,晚年砸锅卖铁无家可归

-

2025-08-01 22:29:09

-

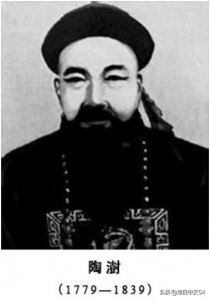

- 晚清重臣陶澍,为官正直且政绩显著,还是诸多名臣的良师益友

-

2025-08-01 22:26:53

-

- 台湾省的T112步枪,相比解放军191型步枪,到底谁更强悍?

-

2025-08-01 22:24:37

-

- 《无问西东》刘淑芬的可怜,许伯常的渣,太多的人没有看懂

-

2025-08-01 22:22:21

-

- 笑傲江湖的另类能人:日月神教的总管杨莲亭

-

2025-08-01 22:20:05

-

- 现在哪个手游可以赚人民币 6款能赚rmb的手游排行榜

-

2025-08-01 22:17:50

-

- 17部剧名带青春的偶像剧,你们看过哪几部呢?

-

2025-08-01 11:18:39

-

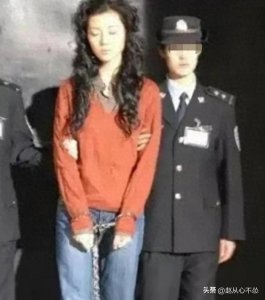

- 2005年,黑龙江最美女囚犯,枪决后在殡仪馆苏醒,家属:放了她吧

-

2025-08-01 11:16:24

-

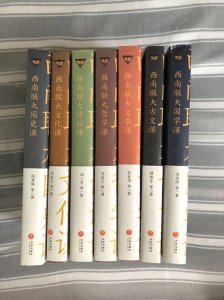

- 西南联大:不只是一所学校,而是一种精神,一种薪火相传的精神

-

2025-08-01 11:14:08

-

- 方静:09年被北大副教授诬陷是“间谍”隐退,44岁台湾去世引争议

-

2025-08-01 11:11:53

-

- 细数“大力神杯”坎坷曲折的前世今生

-

2025-08-01 11:09:37

-

- 卓长仁劫机潜逃台湾,抛弃发妻迎娶姘妇,8年后再犯重案妄想返乡

-

2025-08-01 11:07:21

-

- 中国省份12强出炉:河南第5,河北第11,江西还能赶上陕西吗?

-

2025-08-01 11:05:06

-

- 《无问西东》:淑芬跳井,王敏佳求生,爱情是一把双刃剑

-

2025-08-01 11:02:50

-

- 宠物狗系列之阿拉斯加雪橇犬

-

2025-08-01 11:00:34

-

- 白百何深夜发声,以40岁之姿为内娱明星带来启示

-

2025-08-01 10:58:18

-

- 今年发售!高性价比AJ鞋款排名,每双都是宝藏好鞋

-

2025-07-31 19:22:23

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 山西省晋城市公交线路一览表

山西省晋城市公交线路一览表 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 河北省泊头市概况

河北省泊头市概况 山东徐氏字辈整理汇编

山东徐氏字辈整理汇编 从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析

从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析 宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年

宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗? 马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……

马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……