92年邓颖超逝世,河南退休女工请求参加葬礼,得知身份后中央同意

92年邓颖超逝世,河南退休女工请求参加葬礼,得知身份后中央同意

92年邓颖超逝世,河南退休女工请求参加葬礼,得知身份后中央同意

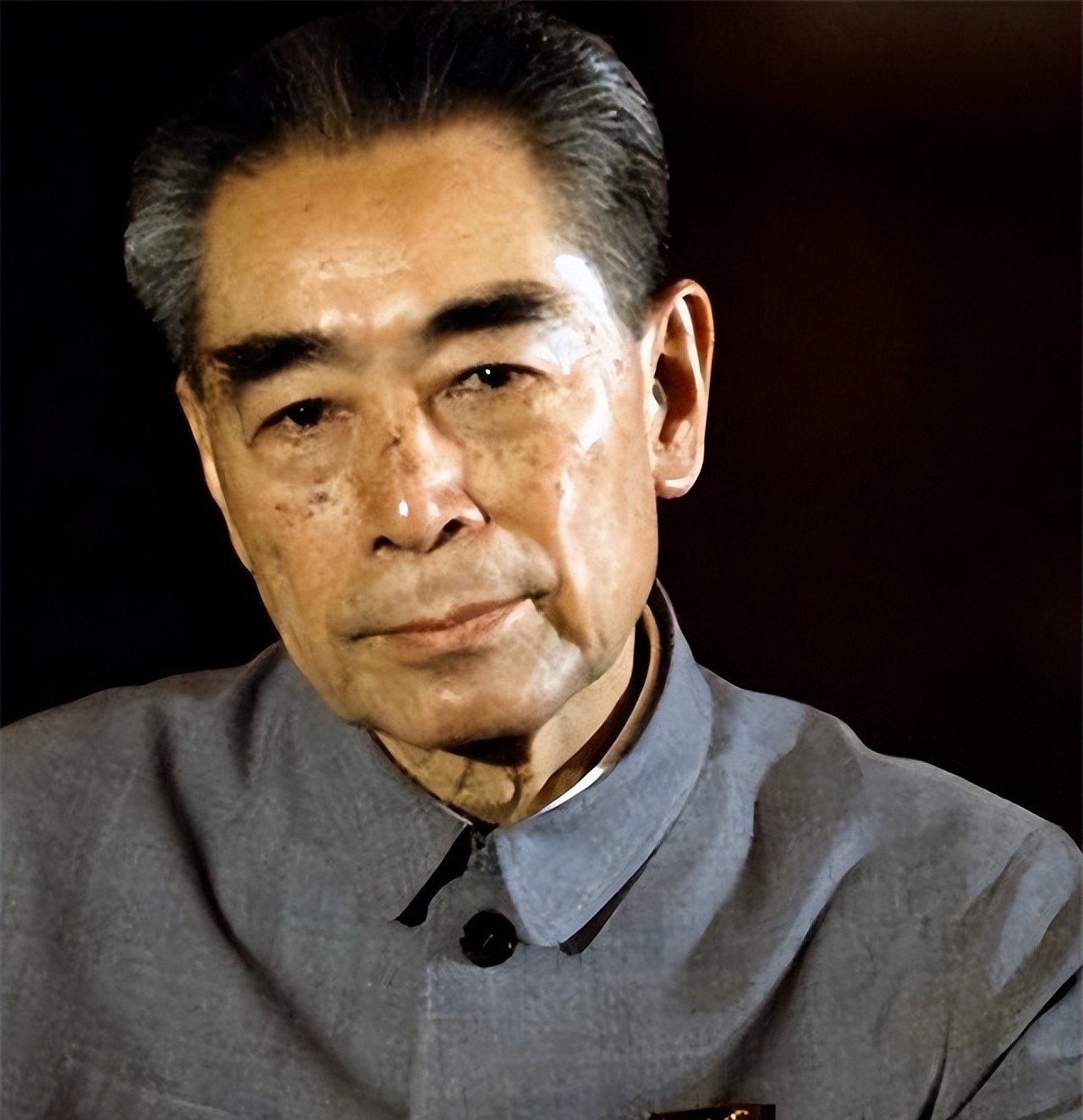

革命岁月里的周家往事

1992年7月,天津海河畔,一位来自河南的退休女工正手捧着邓颖超同志的骨灰,缓缓将其撒向江面。她就是晋菊清,周恩来总理大侄子周荣庆的妻子。作为一个普通工人,她与这个家庭的缘分始于1959年。33年来,她始终谨记着这个特殊家庭的低调传统,默默工作生活。当得知邓颖超逝世的消息后,她毅然决定前往北京送别这位疼爱自己如女儿的长辈。在核实身份后,组织特批她与家人一同参加了告别仪式。这是一个平凡女工与伟人家族的动人故事,也是新中国一段鲜为人知的历史。

大是大非中的家国情怀

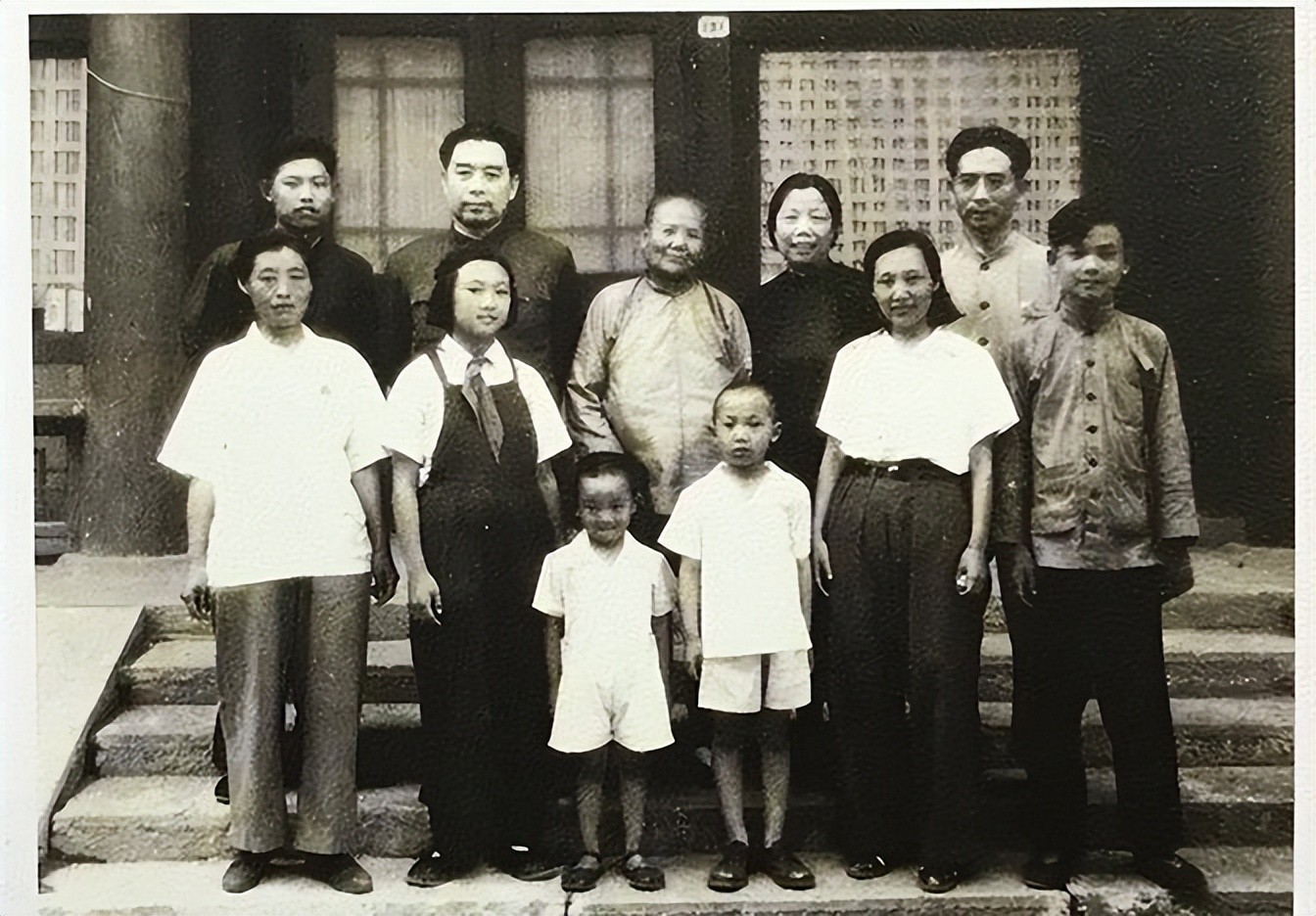

故事要从周家老宅说起。周恩来与两个弟弟周恩溥、周恩寿在江苏淮安的周家大院长大。周恩来赴日留学后,大弟周恩溥跟随伯父前往东北谋生。

在东北,周恩溥与地方名门之女王兰芝相识相恋。王兰芝的父亲与周家伯父是生意场上的至交,两个年轻人的结合水到渠成。

大革命失败后,中共六大在莫斯科召开。周恩来夫妇需要从东北秘密前往苏联,正是在周恩溥、王兰芝夫妇的帮助下才得以顺利通过。从那时起,王兰芝便投身革命,成为东北地区的地下党员。

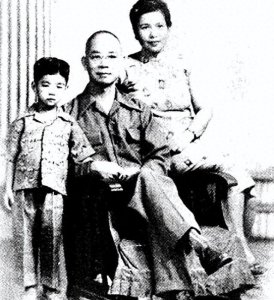

周恩溥夫妇在白色恐怖年代为党工作。1945年初,周恩溥在山东执行任务时不幸被国民党杀害。他们的儿子周荣庆被送回淮安老家。

国共内战期间,周荣庆被国民党抓去当壮丁。解放后,他加入人民解放军,随后参加抗美援朝战争。从朝鲜回国后,按照周恩来的建议,他转业到河南焦作钢铁厂工作。

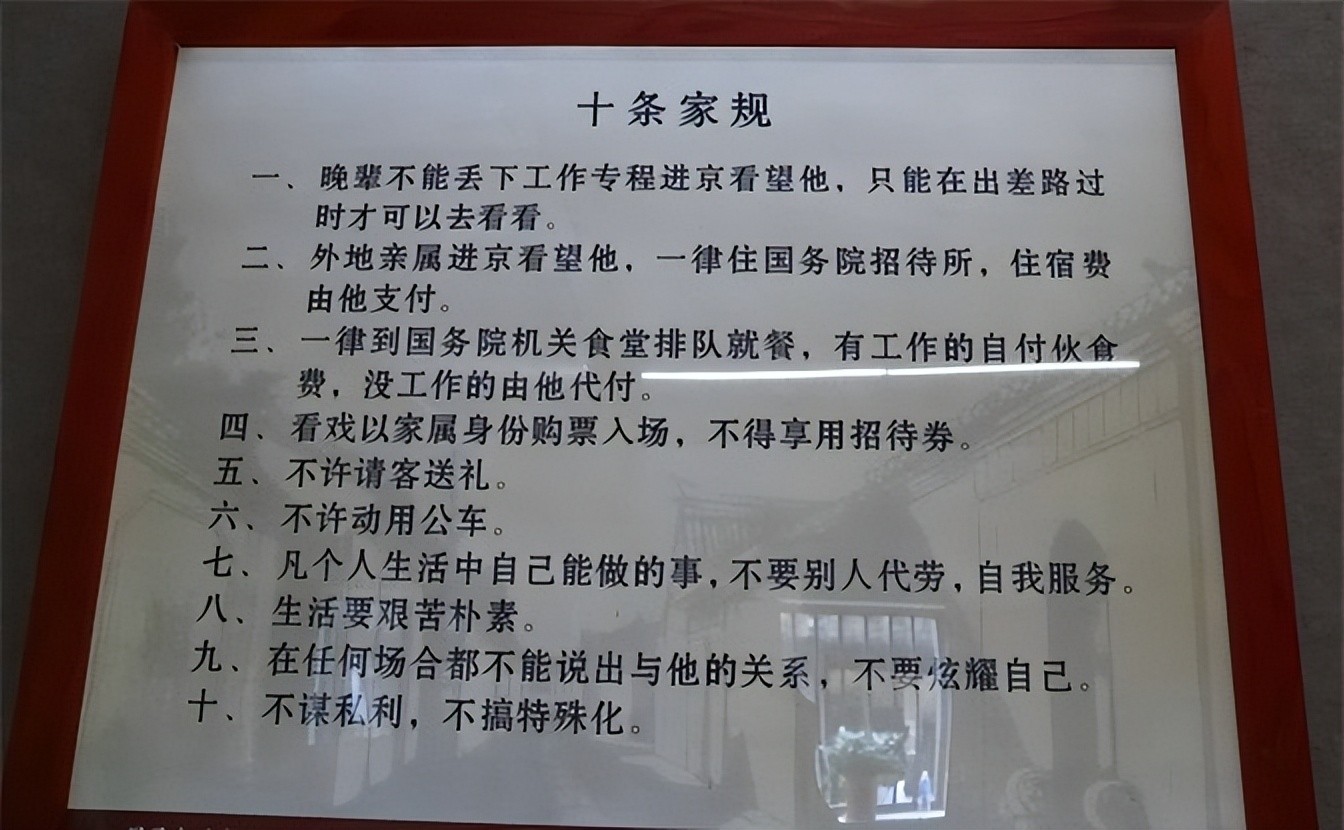

周恩来对家人要求严格。他让侄儿和弟媳到河南工作,不准他们在京城任职。但他每月从工资中拿出50元给王兰芝作为生活津贴,让周荣庆通过自己的劳动养活自己。

这个特殊的家庭始终保持着朴素的作风。他们从不向外人提及与总理的关系,更不会利用这层关系谋取私利。即使是在最艰难的时期,他们依然坚持自力更生。

王兰芝带着儿子在焦作安居乐业,过着与普通工人无异的生活。她将周家的革命传统和低调作风传承下去,教育儿子要像伯父那样,为国家和人民服务。

(文章结束)

特殊姻缘连通寻常百姓

1959年的一天,焦作市九里山钢铁厂的三八炉科室里传出一阵骚动。工友们围着一个叫晋菊清的年轻姑娘,神神秘秘地说着什么。

工友们向晋菊清透露,那个经常和她来往的工会干部周荣庆,身份不一般。他们告诉她,这位老周是周总理的亲侄子,这个消息在厂里已经传开了。

晋菊清找到周荣庆理论这件事。经过一番交谈,最终在周母王兰芝的调解下,两人消除了误会。

周荣庆向晋菊清坦白了自己的身世,但也表明从小到大,七伯父周恩来和七伯母邓颖超都不让他们提起这层关系。这反而让两个年轻人的感情更加深厚。

1959年春天,周荣庆和晋菊清决定结婚。按照王兰芝的意思,这么大的事情必须告诉七伯父七伯母。

周荣庆写了一封信,向周总理夫妇报告婚事。信中写道:"七伯七妈,我将于1959年5月10日,与工人晋菊清结婚。"

没过多久,他们收到了周总理夫妇的回信,以及七伯母邓颖超特意为他们准备的两条新婚被子和一对鸳鸯枕头。这份新婚贺礼,虽然简单朴素,却充满了长辈的心意。

从此,这对年轻人成了家。他们遵循着周家的家风家训,从不向外人提起与周总理的关系,在工厂里过着普通工人的生活。

九年时光飞逝,他们生了三个孩子,却始终没有去北京看望过七伯父七伯母。这倒不是他们不想去,而是周总理早有规定:外地亲戚,非必要不准入京。

在焦作的日子里,他们完全靠自己的双手劳动养家。周荣庆在工厂里任工会干部,晋菊清在三八炉科室工作,夫妻二人相互扶持。

这段姻缘看似平凡,却因为一个特殊的身份而显得与众不同。但在那个年代,正是这种平凡的生活方式,体现了革命家庭的优良传统。

两个普通工人的结合,既是命运的安排,也是那个时代的缩影。他们用自己的方式传承着周恩来总理倡导的艰苦朴素的革命精神。

(文章结束)

总理府邸温暖如春风

1968年的一天,王兰芝突然向儿子儿媳提出想去北京看望周总理夫妇。她说这话时已是病体缠身,不知还能见几面。

周荣庆考虑到不想打扰伯父工作,选择留在焦作。但晋菊清带着三个孩子,陪同婆婆踏上了进京之路。

从新乡到北京,他们辗转了好几天。到达北京火车站后,王兰芝拿出一张纸条,请工作人员帮忙联系总理办公室。

电话那头传来了邓颖超的声音,随后一位姓赵的女秘书将他们接到了招待所。几天后,他们来到了中南海。

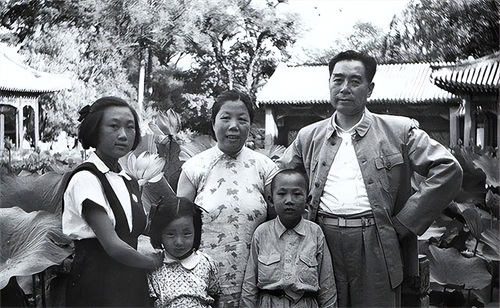

在西花厅门口,邓颖超远远地向他们招手。她一眼就认出了晋菊清,立刻抱起了最小的孩子,像对待自己的孙子一样疼爱。

邓颖超告诉晋菊清,自己也是河南人。两人一见如故,拉着手比身高,谈笑风生。孩子们也在一旁玩闹,把这庄严的西花厅变得充满了生气。

中午时分,周总理回来了。他拉着弟媳王兰芝详谈家常,又和三个孩子亲切互动,还特意和晋菊清聊了很久。

这次进京探望,一家人在西花厅住了一段时间。期间,邓颖超给三个孩子重新取了名字,还送了许多衣服鞋子。临别时,他们还一起照了全家福。

这次相聚成了晋菊清与周总理的最后一面。之后由于特殊情况,周总理不再允许外地亲属进京探望。

七年后,晋菊清的婆婆王兰芝去世。周荣庆打电话告知周总理时,得知总理也已病重。最后还是按照邓颖超的安排操办了丧事。

两个多月后,周总理去世的消息传来。晋菊清想去北京送别,但被丈夫劝阻。他们遵循着总理生前的规矩,在家默默地哀悼。

后来,邓颖超将周总理的一些遗物寄给了他们。那些带着血迹的衣物,见证了这位伟人为国操劳的一生。

(文章结束)

最后一程送别恩情长

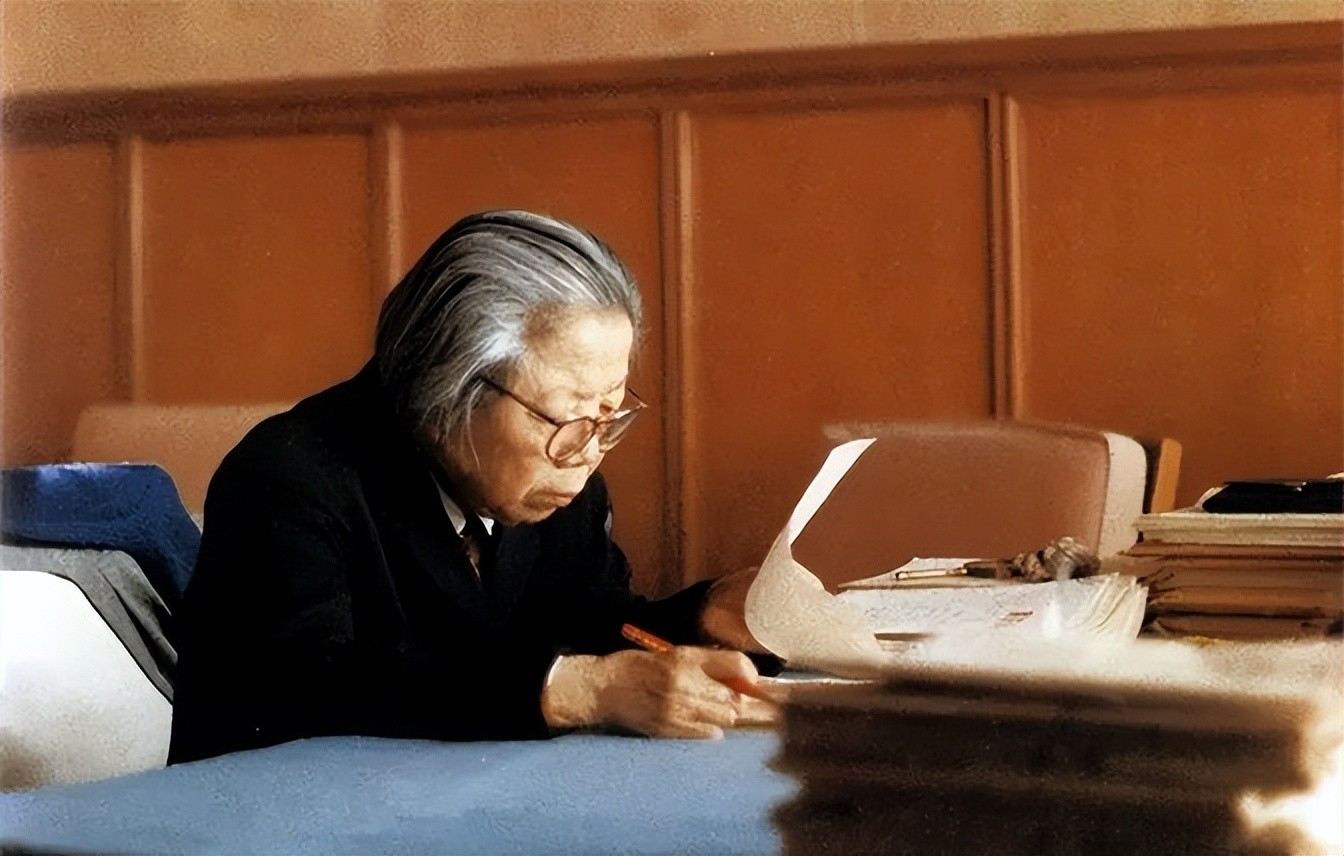

随着时光流逝,晋菊清从邓颖超的笔迹和电话声中察觉到她的身体状况每况愈下。1988年,退休在即的晋菊清决定独自前往北京探望这位疼爱自己的长辈。

到了北京,堂妹周秉德告诉她,七妈已经病重住院,不能接见访客。晋菊清找到邓颖超的秘书反复恳求,最终获准与七妈见面十分钟。

四年后的1992年初,丈夫周荣庆离世。这个打击还未平复,半年后又传来邓颖超去世的消息。三十多年来始终恪守分寸的晋菊清,这一次打破了常规。

她带着三个孩子赶往北京,要为这位一生关爱自己的长辈送上最后一程。组织部门核实了他们的身份,特批他们与周总理在京的亲属编在同一组。

1992年7月18日,在天津海河畔,晋菊清与其他家属一起,完成了对邓颖超同志的骨灰撒散仪式。江面上的微风将骨灰吹向远方,宛如邓颖超一生追随周总理为革命事业奔走的身影。

这次送别之后,晋菊清回到焦作,依然保持着往日的生活方式。她在市政家属院里继续看管自行车,三个孩子也都过着普通人的生活。

他们中有在工厂做工人的,有在城管部门工作的,没有一个人借着这层特殊关系谋求什么。这正是周恩来、邓颖超夫妇一生倡导的革命传统在新时代的延续。

在这个不断发展变迁的年代里,晋菊清一家始终保持着低调。他们用实际行动传承着周恩来总理夫妇的精神追求,展现了一个革命家庭的朴素本色。

这个故事里没有惊天动地的大事,有的只是普通人对亲情的珍视,对革命传统的坚守。从一个平凡的晋菊清身上,我们看到了一个时代的缩影。

这个故事告诉我们,真正的革命家庭,不在于显赫的地位,而在于淳朴的品格。他们以平凡的方式传承着不平凡的精神。

直到今天,在河南焦作,仍有人记得那个为周总理侄媳妇的晋菊清。她的故事,成为了新中国历史长河中一个感人的片段。

(文章结束)

-

- 苏格兰女王玛丽的传记

-

2025-08-08 03:46:39

-

- 81年,吴石后代在美国团聚,长子吴韶成:小弟小妹对父亲多有抱怨

-

2025-08-08 03:44:24

-

- 春秋战国:一个撼动中国历史的时期

-

2025-08-07 16:28:26

-

- MMA地面技之四——裸绞 危险!弄不好就窒息了

-

2025-08-07 16:26:10

-

- 《雪鹰领主》:六大超凡组织实力排名,大地神殿并非第一

-

2025-08-07 16:23:54

-

- 苹果卡贴机值不值得买,一个真实使用过的小编给你解答。

-

2025-08-07 16:21:38

-

- 华为手机“翻译”功能5种使用方法

-

2025-08-07 16:19:23

-

- 菲律宾15岁少女轮奸案:社会阴暗面的残酷揭示

-

2025-08-07 16:17:07

-

- 八股取士:一篇文章如何决定一生的仕途

-

2025-08-07 16:14:51

-

- 王昭君23岁时丈夫刚去世,继子就冲进帐篷一把搂住她!要娶她为妻

-

2025-08-07 16:12:35

-

- 宝可梦:梦幻的身世起源揭底,原来是因为恶作剧而出现的

-

2025-08-07 16:10:20

-

- 重庆文理学院2022年各省录取最低分,在渝地方公费师范生分数最高

-

2025-08-07 16:08:04

-

- 「生活」iPad微信浏览终于有分屏模式!你升级最新版微信了吗

-

2025-08-07 02:11:38

-

- 「明星壁纸」黄圣依高清写真壁纸图集~无水印

-

2025-08-07 02:09:22

-

- 2019黄骅限行尾号查询:限号最新通知+时间+区域

-

2025-08-07 02:07:06

-

- 比亚迪朝代系列为什么没有“明”和“清”

-

2025-08-07 02:04:50

-

- AI人物:米亚,极致五官,绝丽声影。

-

2025-08-07 02:02:34

-

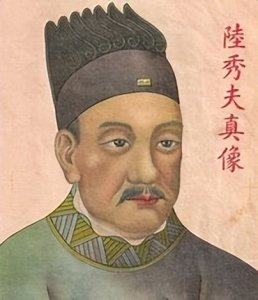

- 陆秀夫崖山一败,南宋百年轰然崩塌

-

2025-08-07 02:00:18

-

- 观《缝纫机乐队》有感

-

2025-08-07 01:58:02

-

- 存!《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)

-

2025-08-07 01:55:45

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 山西省晋城市公交线路一览表

山西省晋城市公交线路一览表 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 河北省泊头市概况

河北省泊头市概况 山东徐氏字辈整理汇编

山东徐氏字辈整理汇编 从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析

从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析 宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年

宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年 马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……

马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的…… 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?