安徽,一手好牌却被打的稀巴烂!

安徽,一手好牌却被打的稀巴烂!

✨✨✨

去年我转发了一篇分析安徽发展的文章——为什么是安徽?今天我打算自己来聊一聊这个“毫无”存在感的地方。

需要说在前面,这篇文章是我搜集了一些网友提供的资料,包括他们的一些见解,再由我自己消化整理的内容,如果一些观点过于偏激,或者过于理想化,也许还有错误,也请谅解,毕竟我非专业,也没啥见识。对了,实在看不下去的朋友也先别走,答应我,直接滑到最后看看再走好么?

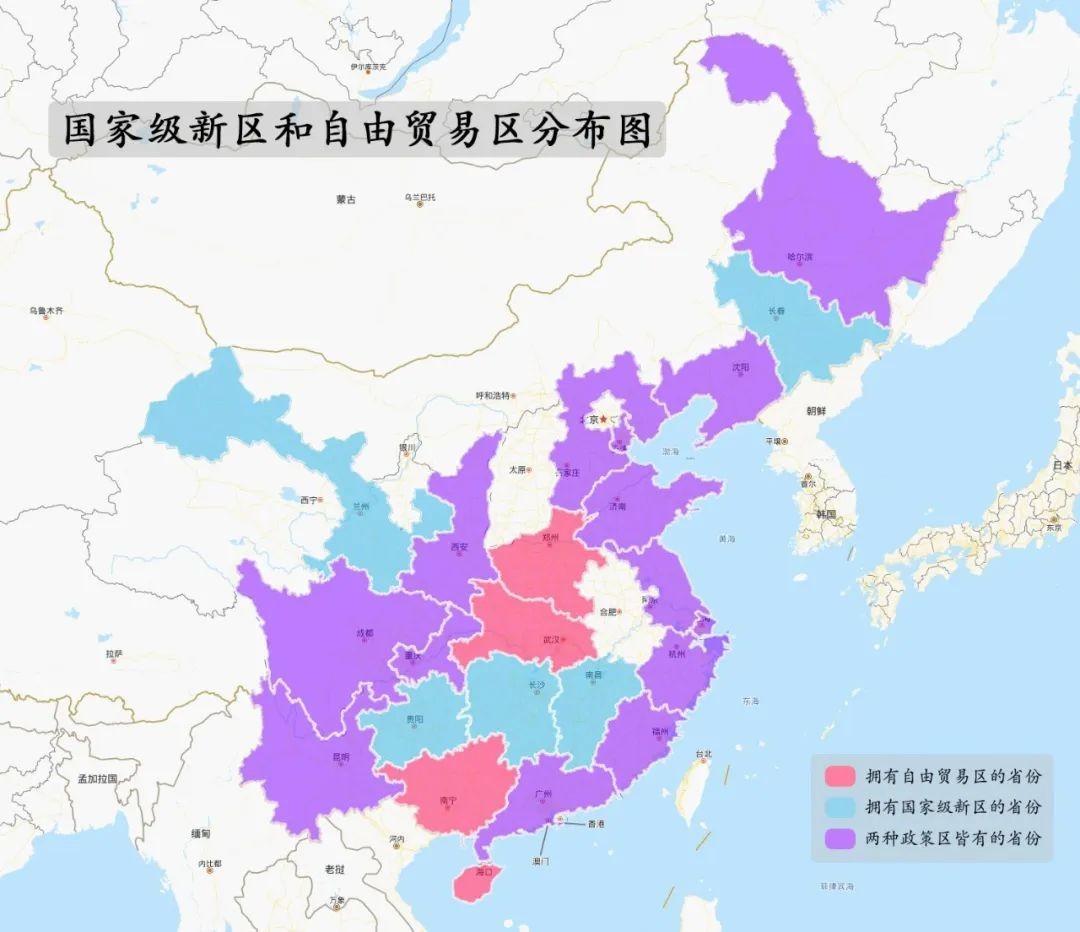

去年八月,上头一纸通告,全新设立了六个自由贸易试验区,然而作为第一批申请设立自贸区的安徽省又一次落选。就像前些年申请设立国家级新区一样,也许安徽命中注定得不到上头的亲睐,其中原因我不想猜测。当然,打铁还需自身硬,内部的问题没有处理好,就算给了政策都不一定用得上。所以,我总结了几点原因,拿出来讨论一下。

环安徽政策区

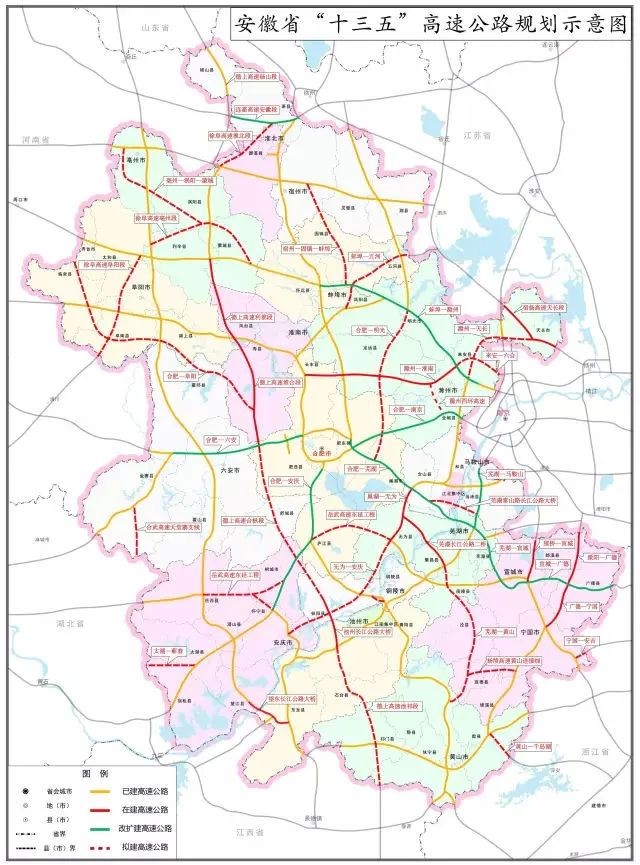

落后的高速路网

先说个笑话吧,据说全国只有安徽和广东两个省份的高速公路运营公司是盈利的,广东是靠路网发达,收过路费赚到的,而安徽是靠做房地产赚到的~

玩笑归玩笑,不过安徽高速路网确实饱受诟病,唯一令人影响深刻的微笑服务,可能也会随着ETC的大力推广而沉入历史的长河。

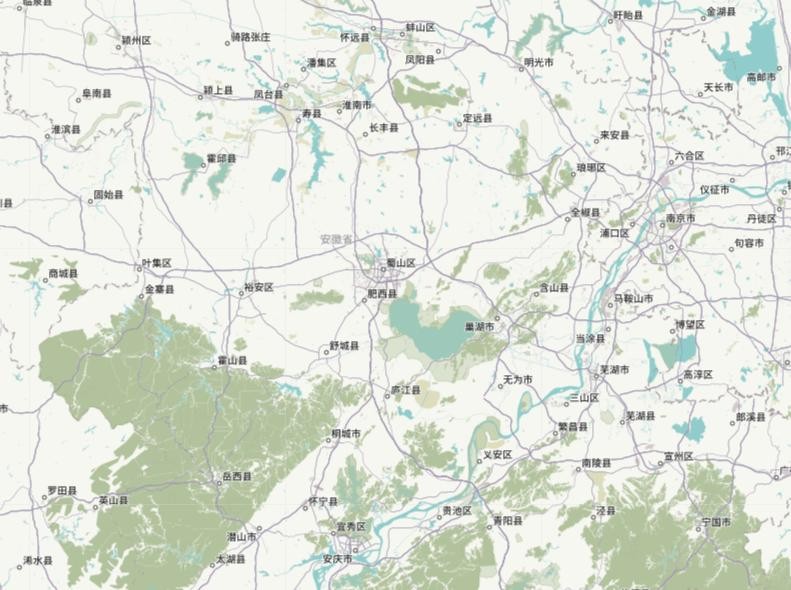

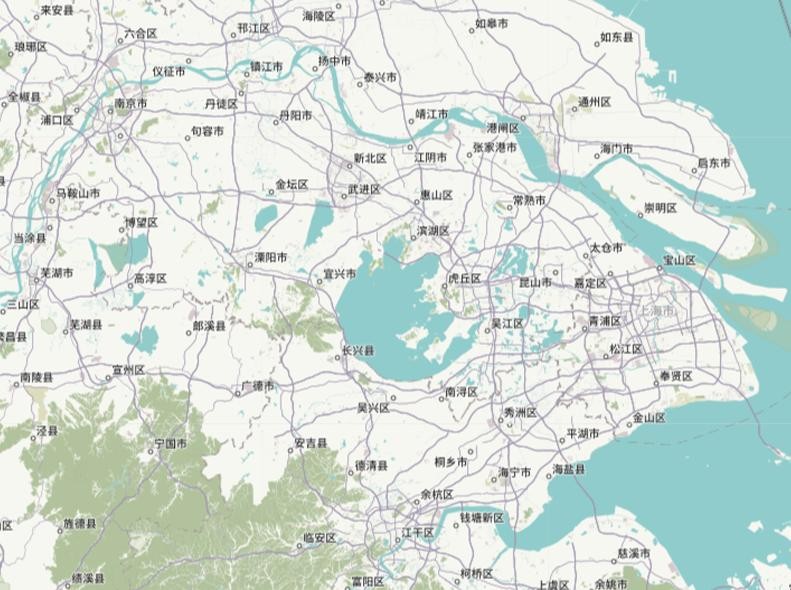

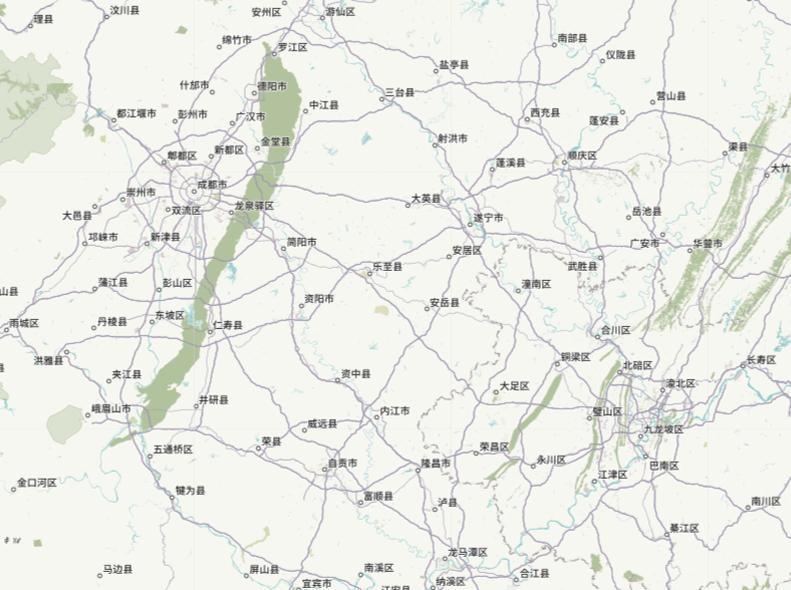

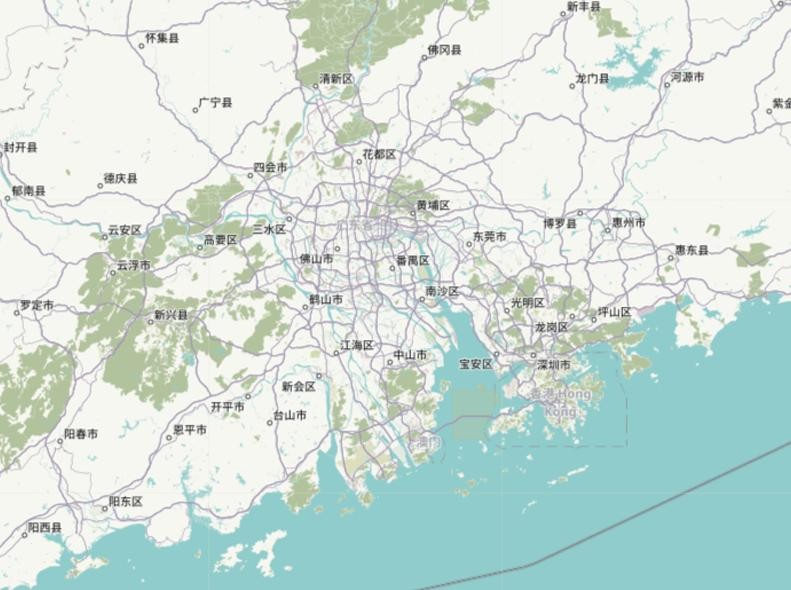

同比例下合肥周边和上海-苏南-浙北、成渝、大湾区的路网对比

根据《国家高速公路命名和编号规则》不难发现,国家高速公路走向分为四种,第一种是从北京出发,向四面八方放射的线路;第二种是由北向南的纵向线路;第三种是自东向西的横向线路;最后一种是环形线路。大多数省级高速公路也大致参照这个规则进行规划修建,只是把第一种的放射中心换成了自己的省会或者首府,而我们调皮的安徽省偏偏要另辟蹊径,把高速修成了井字型,并且横向的高速几乎条条通往隔壁的南京市,难不成传闻是真的?

“安徽省南京市”也许并不是叫着玩的

古人有云,想致富先修路。安徽处于承上启下,左右逢源的绝佳地理位置,更应该多建设一些高速公路,允许高速集团开发房地产,也是为了有更多的资金去建设新的高速公路,而不是为政府多纳税的,否则干脆改名安徽房产集团好了。另外,还有必要多规划一些环合肥和由合肥放射出去的高速公路,至少合肥还是老大,能够重点发展还是理所应当的,毕竟唯一拿得出手的城市,在比不过隔壁的三四名,真的很没有排面。

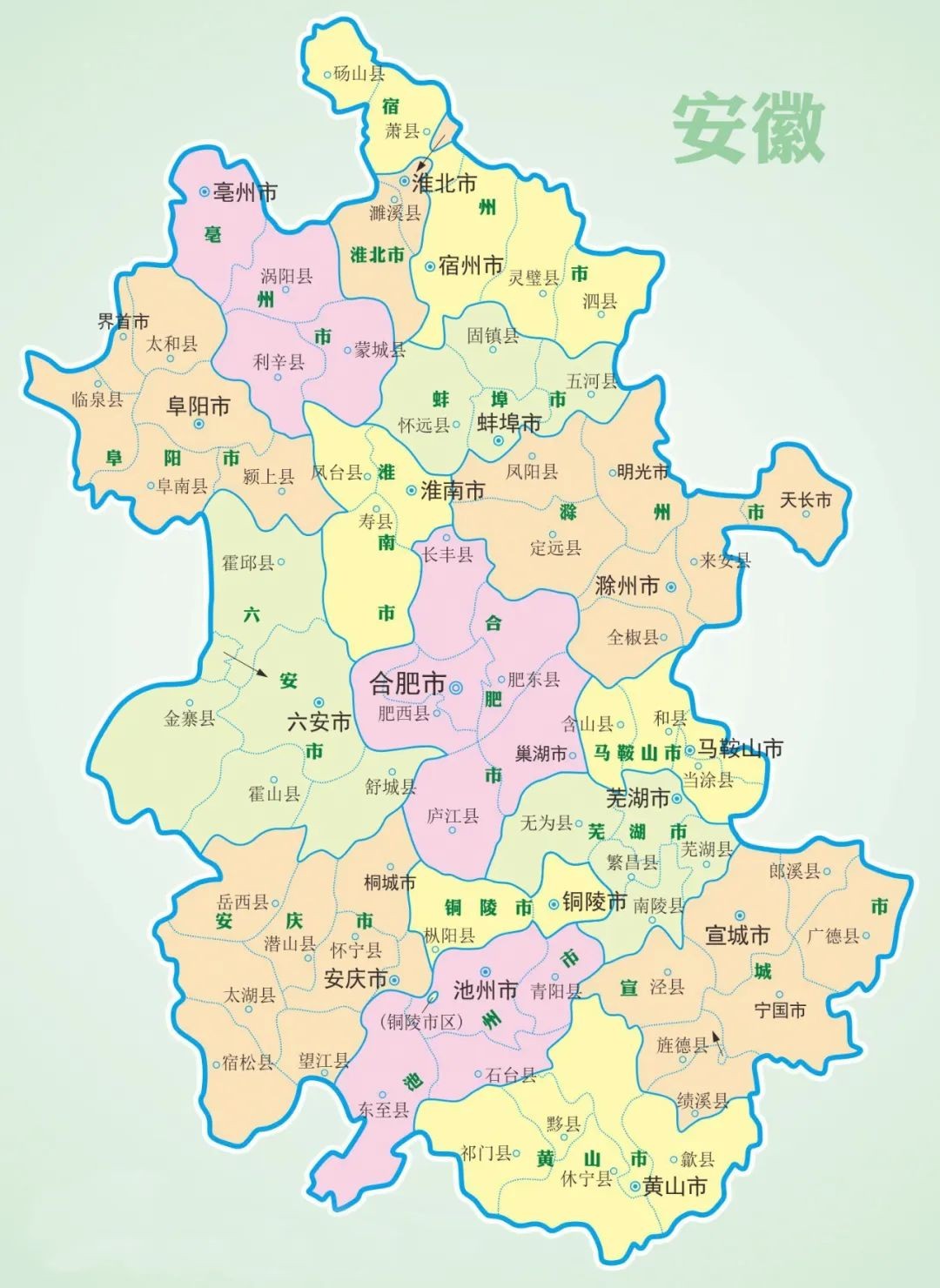

不太合理的行政区划

假如你喜欢逛城市发展论坛的话,也许会见过很多关于安徽行政区划调整的假消息,之所以会这么多,我想也不无道理。如果按面积来看的话,和安徽差不多大的江西,地级市只有11个,比安徽大不了多少的湖北,也才12个(不算省直辖县级单位);如果按经济发展来看的话,像马鞍山、淮南、淮北这类因资源而生的城市,早已不堪重负亟需转型;如果按文化归属来看的话,毫无瓜葛的被拼在一起(如霍邱之与六安),地缘相亲的却相隔一方(如绩溪之与黄山「徽州」)。

经济发展和行政区划的关系还是蛮大的,比如说黄山市,众所周知在没有改名之前叫做徽州,58年前因为经济发展,需要打出黄山风景区这张名片,把自古以来隶属于宁国府的太平县,划入徽州地区,并改成现名。而如今,大批学者又倡议徽州复名,在我看来,几乎无可能了,因为上头有个不成文的规定,原则上地级以上行政区读音不宜相近,徽州和惠州刚好符合,同样的庐州和泸州亦是如此。

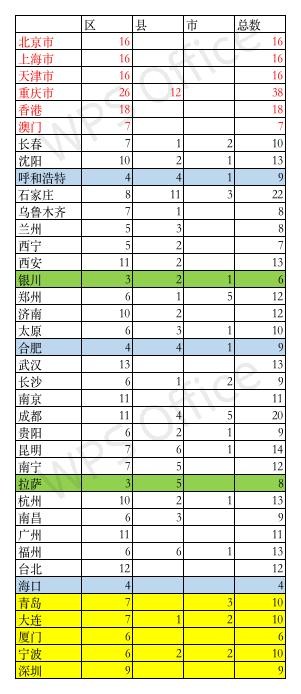

行政区划的问题不仅仅存在于省级,地市级也有,如合肥市。据最新统计,省会及计划单列市中,市辖区数量排名,合肥“有幸”又是倒数。

市辖区数量和大小,可以说是直接决定了城市规模,直观上就是建设用地多少的问题,不过市辖区还有县和县级市不能比拟的优势,这里我就不多说了。

想要增设行政区,可谓是极难的,因为上头有规定,原则上不增设行政机构。但是也不是不可操作,我曾经就看过一个帖子,一个网友提出可以利用经济区的政府派出机构改制,比如说合肥除了庐阳、蜀山、包河和瑶海四个行政区以外,还有高新区、经开区、政务区、新站高新区、北城新区和滨湖科学城这六个经济区,然后利用经济区的管委会改制成区政府,管辖范围和经济区管辖范围重叠,一套班子两块牌子合署办公,这样也许就行的通了。我认为可行性还是很高的,毕竟苏州市虎丘区也就是苏州市高新区,就是这么回事。

优质高教的匮乏

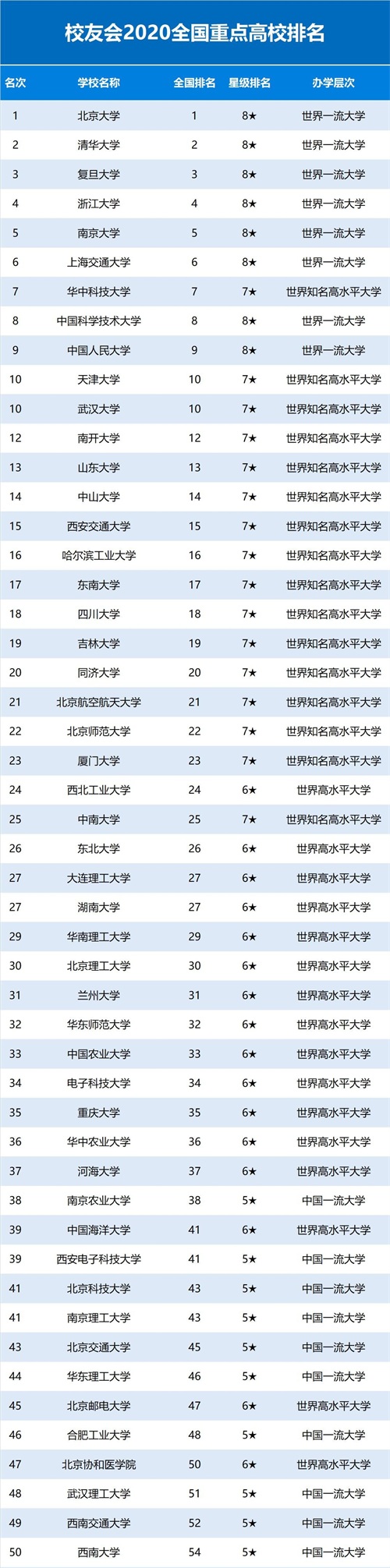

据教育部网站发布的数据统计,截止到2019年安徽一共121所普通高校,排名全国第九。从数量上看,貌似安徽高教还是挺好的,那我们来看一下高校综合实力排名吧,找一找安徽的学校在哪里呢?

前五十强中,校本部位于安徽的也只有中科大和合工大两所,而且据我所知合工大早年也并不在五十强之中。

也许很多人都知道,合肥在2017年获批建设综合性国家科学中心,相对于自贸区和国新区而言,这个头衔到目前也只有四个地方拥有,分别是上海张江、北京怀柔和深圳,由此可见其含金量。虽说合肥的科研实力在国内确实数一数二,但是相较于其他地方,高校资源也相差甚远,就拿入选“双一流”建设的高校数量上来做比较,北京上海就不说了,南京入选了12所,武汉入选了7所,西安入选了7所,广州入选了5所,而作为国家科学中心的合肥才仅仅3所,如果加上国防科技大学合肥校区和正在建设的北航合肥校区、北外合肥校区的话,也勉强达到6所,何况后面二者进展迟缓,现在也没有眉目。

其实安徽是有机会打造多所大牌高校的,比如安徽医科大学,前身是1926年5月创办的上海东南医学院,要是能保留名字里的特色,今日或许可以和南京医科大学相提并论。再比如安徽财经大学,虽然综合实力相较南财略胜一筹,但在名气上却不如对方。不过最惨的是安徽师范大学,国立安徽大学的正统血脉传承,现在沦落到和表兄弟安徽大学挣祖先,事实上安徽大学虽不是一脉相承,却也有国立安大的基因。可惜了这三个金字招牌现在都不怎么如意!

合肥既然要打造科教之城、创新之都,高教资源匮乏这块短板必须要补上,否则势必会影响到发展,然而在短时间内补上也是不可能的,不过这也不是没有办法。第一种方案是学习威海和深圳,引进优质高校合作办学,比如深圳的哈尔滨工业大学深圳校区和哈尔滨工业大学威海校区,第二种方案是学习河南大学和四川农业大学,吸引位于省内其他地方的高校设立合肥校区。幸运的是,在上头发布的长三角一体化发展的文件中明确指出,鼓励沪苏浙一流大学、科研院所到安徽设立分支机构。希望合肥能够抓住这次机会吧。

国有资本运营不善

苏宁、比亚迪、雨润这些企业,你一定听过一到两个,这些公司都很厉害对吧,他们的老板都是安徽人,然而除了上面这些,还有联想的杨元庆、华为的余承东和巨人集团的史玉柱。可是,为什么他们的企业都不在安徽呢?

2019年中国民营企业500强各省数量排名

提到“徽商”二字,可能已经家喻户晓了,不过我发现,徽商对于安徽来说,可能并没有那么重要。徽商中最具代表的恐怕就属胡雪岩了,可是胡雪岩13岁便离开了故乡绩溪,后于杭州创办胡庆余堂,赚钱赔钱也和安徽没有半毛钱关系。如果说这也是徽商文化的一种,那算是完完全全的被传承了下来。

如果说民营经济活力不够,那么国有资本应该顶上去才对啊,问题是安徽国资企业也在苟延残喘。去年,马钢被拱手相让给宝武,安凯又改嫁了中车,加上之前被海螺吃掉的安徽国贸,其实出问题的还远远不止这三家,徽商集团也被曝出经营问题,旗下红府超市也相继闭店,更甚的是竟被查处20余人的腐败窝案,包括老牌车企江淮集团也连年亏损,种种迹象都表明安徽国资运营的实在是令人叹惜。

闲来无事的时候,做过一些粗略的统计和分析。目前安徽省级国企一共30家,其中能源矿产类5家、金属矿产类2家、建设类4家、重工业制造类5家、轻工业制造类3家、金融资本运营类4家、物业运营类3家、贸易类2家、文化和农业类各1家。按照国家对国有资本改革的大趋势,安徽的国企起码需要合并重组到十至二十家左右。当然国企改革并不只是换了张脸而已。企业经营的好坏是需要用市场去检验的,一个良好的内部结构将会至关重要,对于现在这个时代来说,墨守成规等于死路一条,以前的国有企业官本位太重,除非头头觉悟高,除非很难出创新,改革就是应该是改在这里。

国企的改革也应该和产业结构密切结合,安徽是白色家电的制造大省,而在白色家电领域,安徽本土品牌美菱和荣事达,作为曾经的行业领导者,如今却变成了别人的代工厂。再说说汽车制造行业,江淮和奇瑞各自为政,奇瑞又不是纯国资,二者销量都堪忧,不妨大胆地设想一下,不如花点精力整合一下两家资源,轿车和SUV业务给奇瑞做,卡车和和大巴给江淮做,渠道资源共享,做大做强安徽汽车品牌。

最后,科技创新作为安徽的最大底牌,不乏大型科技公司和独角兽公司落户,政府给他们提供了很大帮助,但是为这些科技企业做服务的企业却很难生存,只因他们不是科技型企业。

说了那么多,其实安徽还是非常厉害的,可能是比较低调吧,很多好的事物并不为人所熟知,如果有幸这篇文章被其他省份的朋友读到的话,也能够重新认识一下安徽。

✨✨✨

-

- 明星安利 | 菅田将晖

-

2025-08-11 02:21:39

-

- 「今日关注」盘点迁安必去景点,太美了,去过5个以上算你厉害

-

2025-08-11 02:19:22

-

- 越战中美军犯下滔天大罪,来自地狱的武器——“橙剂”

-

2025-08-11 02:17:06

-

- 汝州:千古温泉,一座崭新的“三城三区”将在中原大地崛起!

-

2025-08-11 02:14:50

-

- 安徽头号悍匪雷国民,横跨多省残害23人,一把锤子走天下!

-

2025-08-11 02:12:34

-

- 贵州农村再现“白头怪蛇”,各位网友你们见过么?

-

2025-08-10 20:37:16

-

- 除了种地,这几类低成本加工厂给你带来额外收入

-

2025-08-10 20:35:00

-

- “无冕之王”马明哲

-

2025-08-10 20:32:45

-

- 阿黛尔正式离婚恢复单身,瘦身成功的她苗条美丽,追求者众多

-

2025-08-10 20:30:29

-

- 无敌县令,王艳的颜值巅峰凝香公主,秀丽端庄,太漂亮了

-

2025-08-10 20:28:13

-

- 文殊菩萨壁纸|有需要的,赶紧收藏起来吧

-

2025-08-10 20:25:58

-

- 撕开对方搏杀中的漏洞!樊振东4比0横扫郑荣植,晋级男单4强

-

2025-08-10 20:23:42

-

- 十二生肖之丑牛的由来

-

2025-08-10 20:21:27

-

- 海贼王生命卡最全合集(一)

-

2025-08-10 20:19:11

-

- 大事记之1912年至1919年

-

2025-08-10 20:16:55

-

- 于谦首度曝光二胎儿子正面照,名叫“于庚印”长相虎头虎脑像妈妈

-

2025-08-10 04:35:04

-

- 全球手表排名前十名的有哪些?

-

2025-08-10 04:32:49

-

- 经常用华为手机拍照,只需学会这4个拍摄技巧,轻松拍出单反大片

-

2025-08-10 04:30:33

-

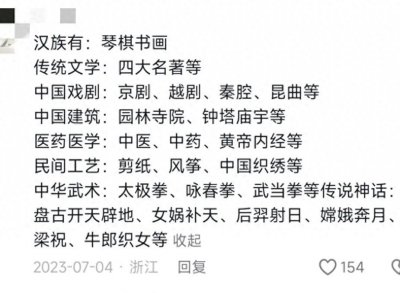

- 汉族:独特的文化遗产与精神传承

-

2025-08-10 04:28:17

-

- 韩国人为何讨厌中国?网友:都怪山东白菜卖的太便宜!

-

2025-08-10 04:26:01

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 山西省晋城市公交线路一览表

山西省晋城市公交线路一览表 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 河北省泊头市概况

河北省泊头市概况 山东徐氏字辈整理汇编

山东徐氏字辈整理汇编 从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析

从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析 宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年

宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年 马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……

马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的…… 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?