塞外悲歌

塞外悲歌

(本故事虚构)

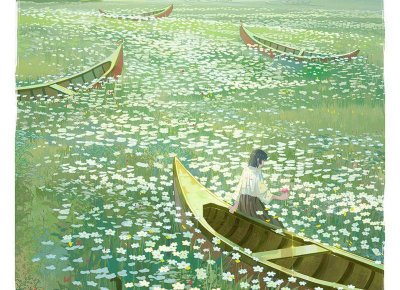

在古代,位于神州大地西南之蜀地,自然风光秀丽,又因其独具特色的山川而被誉为“蜀绣”。然而,好景不长,自夏至以来,蜀中天降大雨,连绵不断,江河泛滥,庄稼被淹,民不聊生。而在那遥远的边关,争战日益白热化,战火纷飞,生灵涂炭,所过之处,草木皆焚,不见生机。

雨打芭蕉,潇潇洒洒。岁月静好的蜀地,如今却是内忧外患。赵云澜,一位蜀中的书生,因战乱无奈持剑,从豪门之子化身边关将领。他一手提剑,一手抚琴,有“琴剑双绝”的雅誉。而今提着沉重的铁剑,却已不再有心思抚摸那根早已尘封的琴弦。他含泪离开家园,投身国难,誓要保家卫国。

赵云澜率领着手下精兵强将,步危机四伏的边关。关外,是无垠的戈壁,是将士们的坟墓。战鼓雷鸣,战旗飞扬,角逐之声彻夜不绝。一个个生命在剑光刀影中匆匆落幕,他们的鲜血似乎也成为了这片土地上的一种悲壮的图腾。

而在战场之外,从四面八方赶来的百姓,不论老弱病残,只为逃离战火的肆虐。他们中,有将士的家属,焦急地等待着亲人归来的消息;有孤儿寡母,只能依靠乞讨度日;还有那些体弱多病,无力前行的病患,在雨水中扶老携幼,步履蹒跚。赵云澜刀剑无眼,却又怎能视若无睹这些无辜之人的苦难?

边关的血雨腥风,与蜀中的大雨连绵,这两幅画卷仿佛交织成一首无声的哀歌。在赵云澜的心中,家国情怀与人道关怀冲突交织,每一次冲锋,每一个敌人的倒下,他的心也在滴血。他常夜不能寐,月下独思,琢磨着如何化解边关之危,安抚蜀中之患。

为了拯救苍生于水火,赵云澜提议招降敌将,开辟和平之路,这在将士们眼中,却是不伦不类的软弱之举。然而他坚定地认为,若战火不息,关外横尸遍野,蜀中大雨连绵,怎能有百姓的安居乐业,怎能有儿女的安然长大?

和平之路坎坷而漫长。赵云澜不惜亲赴敌营,以诚相待,面对面地交锋。他用自己的学识和智慧,去说服那些心怀叵测的敌将。他讲述蜀中百姓的苦难,关外将士的牺牲,以及深入骨髓的家国情怀。最终,有几位敌将被其言辞所感动,收兵归顺,战火暂时平息。

然而在这条和平之路上,赵云澜也付出了惨痛的代价,他在一次矛盾激化的较量中,被暗箭所伤。当他重伤归营,躺在简陋的帐幕之中,他却安慰自己的副将:“此乃生于忧患,死于安乐,为国捐躯,虽死犹荣。”

大雨终将停歇,边关的敌患亦将消散。在赵云澜的带领下,蜀中的百姓与边关的将士共同努力,修筑堤坝,治理河道,撤兵抚民。蜀中很快恢复了往日的生机,而边关也不再是生灵涂炭的战场,而是和平繁荣的象征。

文章最后以蜀中大雨连绵、关外横尸遍野的画面落幕,这也是一次从悲剧走向希望重生的颂歌。赵云澜或许永远闭上了眼睛,但他的精神,那种为国为民的精神,却在每一个蜀中百姓与边关将士的心中,发出不灭的光芒。而这段战火与雨水交织的故事,也将成为后世无数诗人笔下悼念与颂歌的源泉。

-

- 假面骑士零一高清手机壁纸

-

2025-05-15 21:25:41

-

- 蝶变重生|山东省邹城第一中学

-

2025-05-15 21:23:27

-

- 「老董漫谈生殖健康咨询师」系列之五:个人考此证的八大好处

-

2025-05-15 21:21:12

-

- 莫言“最新语录”:这句话不是我说的!

-

2025-05-15 21:18:58

-

- 抖音爆红的《生僻字》理解起来原来如此简单!

-

2025-05-15 21:16:44

-

- 春香小姐,名校高材生!《单身即地狱》她比宋智雅更有内在美

-

2025-05-15 21:14:30

-

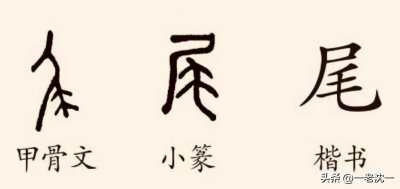

- “尾巴”,标准普通话应该读“wěi·ba”还是“yǐ·ba”

-

2025-05-15 21:12:15

-

- 剑来中最嚣张的是谁?且看正阳搬山老祖的反复横跳,结局凄惨!

-

2025-05-15 21:10:01

-

- 绯闻情侣孙艺珍、玄彬已再度合作出演电视剧《爱情的迫降》

-

2025-05-15 21:07:47

-

- 春风十里不如你!优酷新剧热潮带来10部心动神作

-

2025-05-15 21:05:33

-

- 女生对你没兴趣还追吗?吸引她才能对你感兴趣

-

2025-05-15 14:24:04

-

- 和女生聊天总是尬聊,怎么避免?

-

2025-05-15 14:21:58

-

- 天蝎男偏爱哪类型女生什么类型女生最吸引天蝎男

-

2025-05-15 14:19:53

-

- 女生拿你当备胎的表现符合3点就要注意了

-

2025-05-15 14:17:47

-

- 帮你读懂她的心 恋爱中女生的心理想法

-

2025-05-15 14:15:41

-

- 女生谈恋爱应该注意什么(和年龄小的女生谈恋爱应该注意什么)

-

2025-05-15 14:13:36

-

- 女生结婚前要考虑现实问题

-

2025-05-15 14:11:30

-

- 女生长期禁欲有什么后果?

-

2025-05-15 14:09:25

-

- 女生个子矮穿什么婚纱好看

-

2025-05-15 14:07:19

-

- 女生最烦这3种行为,不注意这些细节,活该你单身

-

2025-05-15 14:05:13

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光 皮夹克(皮夹克是什么意思)

皮夹克(皮夹克是什么意思) 二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理?

二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理? 卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼

卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼 公安部长和国安部长,谁的级别更高?

公安部长和国安部长,谁的级别更高? 黄金胡子鱼苗吃什么,黄金胡子鱼苗喂食及管理

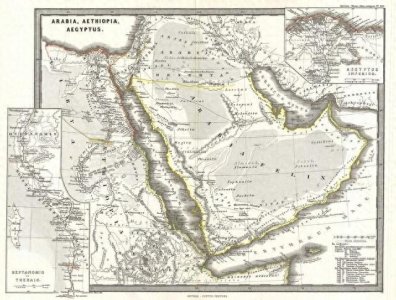

黄金胡子鱼苗吃什么,黄金胡子鱼苗喂食及管理 全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家

全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家