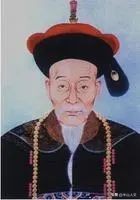

清朝廉史郑大进,潮汕杰出人物

清朝廉史郑大进,潮汕杰出人物

郑大进生于康熙年间,字誉捷、号谦基,又号退谷,家乡在揭阳梅岗,他出身于农村的书香家庭,自幼熟读经史,聪敏多智,从小享有神童美誉。雍正十三年(1735年)中举人,翌年乾隆元年(1736年)登进士,郑大进高科中后,并未授官。自至乾隆九年(1744年)始被召进京谒选。初授直隶肥乡县令,历任大名府、河间府同知,正定知府,两淮盐运使,浙江按察使,贵州布政使,河南、湖北巡抚,兼署湖广总督,官至直隶总督。任政期间,草除积弊,关心民生,颇有政绩,后加授太子少傅衔。乾隆四十七年(1782年)十月十九日因病卒于任上,至74岁去世,乾隆帝御制墓碑,亲撰碑文,赐祭赐葬,追谥勤恪。

当时潮州在清初一直处在战乱状态,到康熙十九年,郑成功的儿子郑经的势力才从潮汕完全撤出去,最后一支武装是潮阳人丘辉从占据一年之久的达濠撤往台湾;而刘进忠配合三藩叛清的斗争也于康熙二十一年(1682年)最后结束,在北京被处死。康熙二十三年,台湾郑克爽最后归顺清朝,这时海禁解除,海关恢复,农渔盐生产得到新的发展,潮汕人民生活安定,新的人才也逐渐出现,其中较杰出的有揭阳人郑大进。

郑大进是清朝雍乾盛世间一位有才华、有经济头脑、很有改革精神的实干家。他“凡经七省,遭遇盛明”;“旌节所至,率多建白(建议)”。在各地任职时都做出不少有利于生产发展、有利于社会安定的工作。

郑大进

在这里想必大家都好奇,为什么郑大进在短短时间内官职提升得那么快,任过那么多职务,主要是他在清朝安定时期,适应发展经济的需要而且做了实效。下面就来一一列举出他任职期间所做出的贡献:

体察民情,关切民疾

在湖北巡抚任上,解决道城漕运困难问题及在湖南抑止官吏动辄借用库款大兴土木修缮公署等等措施中,都在很大程度上减轻了百姓负担,深得民心拥戴。

勤谨廉明,兴利除弊

当他任两淮盐运使时,对淮南的盐价采取区别质量、分类定价的方法,符合经济规律,突破一刀切的价格政策,使盐业大有发展。在任湖南按察使兼布政使时,针对黄白腊生产、收缴和上调之间的矛盾,调整收储措施,发展了当地黄白腊生产,利于民生。在贵州,他又用新陈代谢的方法来保证仓库储粮保持新鲜。在湖北巡抚兼署湖广总督任上,对工业生产,郑大进也作出卓越的贡献。他极力推行单纯采用低质料(当地取料)的新铸铜法,此法既降低成本,取材方便,又增加利润,并利用剔除之铜渣炼成黑铅制作子弹,从而使铸铜工业起死回生,促进地方工业向前发展了一大步。

重视水利,力治水患

郑大进为官任上,非常重视水利建设与整修水利设施。还在水利建设方面采取了不少先进措施,在河南,采用以工代赈的办法及时修复洛水堤防;对河北省九龙河入大清河河道淤塞问题,提出加强坝闸的方针,分段筑闸,有蓄有流,提高了河道的能量。

不恃权势,倡邻和睦

郑大进虽位居高官,权倾一世,然他并不恃势凌人,而是教诲家人族人友善睦邻,世代修好。他的故乡是揭阳梅岗山尾村邻村是池厝渡;池厝渡是大乡村,过去压制山尾村,郑大进当官之后,乡人有的要求仗势报复,但郑大进很清醒地说:“有千年池厝渡,无百年郑大进。”意思是说,邻村之间,不必恃强凌弱,乡村之间,长期共处,一时势强,就打击弱者,失势又遭报复,只是子孙的祸害。他这样强调睦邻,团结相处,人们都很佩服。这种高尚风格,至今还传为佳话。

才华横溢,遗篇甲秀

郑大进一生博学多才,文笔隽永,著述颇丰。如遗作有《爱日堂诗文集》、《郑勤恪公奏议》、《登岱四首》等,惜多不传。又于乾隆廿七年任正定府时纂修有《正定府志》50卷。

在清代上升时期,这些对经济建设上比较科学的做法,这些敢于突破陈规的改革措施,还有他的为官清正、体恤民生、不恃权势、一生博学多才,使郑大进受到清廷当局和人民的肯定。

郑大进在潮汕历史上很有影响,他死于乾隆四十九年,他的坟墓,现在还存在普宁广太区凤归岭,墓地沿岭的北坡居高临下,墓前左右保存着《钦赐祭文》的碑亭及御碑文的碑亭,后者碑高十尺,宽三尺,题为《太子少傅原任直隶总督郑大进碑文》,用满汉两种文字刻石。巨大的石碑都是龟趺碑座,表示封建社会中很高的等级,在碑亭后面两旁,还保存着精美的石翁仲、石羊、石马、石望柱等,树立起他在历史上有所作为的形象。

神道石刻

石羊、石马

郑大进府第(现揭阳玉滘山美村)

民间传说

康熙四十八年(1709)十月初四酉时,郑大进出生在揭阳县梅冈都山美村(今揭阳市揭东区玉滘镇山美村)。呱呱坠地的郑大进,为这个贫寒的知识分子家庭增添了不少喜气,唯独有一个老人却在偷偷地流着眼泪——郑大进的奶奶。原来,郑大进出生后,整座屋子七天七夜都放射着五彩祥光。老奶奶记起郑大进的父亲郑养性出生时也有这种光环,可郑养性半生穷愁潦倒,莫非孙子还要继承着儿子的贫寒?老人家忧心忡忡,伤心泪流。殊不知这是天降祥兆于郑家,一个后来对康乾盛世起到积极推动作用的生命诞生了。

据郑氏族谱载,山美郑氏创乡于元顺帝至元年间,从始祖郑榕斋传至郑大进刚好十二世。溯其远祖,出自姬姓,是周宣王的三弟郑桓公。从郑桓公传至榕斋公计七十五世,也就是说郑大进是郑桓公的八十六世孙。其远祖封三十三代大司徒,是显赫的大门阀。其近祖世代务农勤学,“积学惇行,有声庠序,而潜德弗耀”,到了他父亲郑养性这一代,才开始“以文学教授乡里”,算是远近闻名的书香人家了。

郑大进的童年富有神奇色彩,至今邑人还在津津乐道。清朝的时候,由于医疗防疫技术落后,疫病流行,潮州府一带经常流行疟疾,潮人迷信,官患疟疾叫中了“北寒鬼”的邪。郑大进的外公也常得这种病,奇怪的是,每当郑大进到了外公家,外公的摆子就不打了,“北寒鬼”一见郑大进,早吓得跑到九霄云外去了。有一次,大进索性将“北寒鬼”关在瓮里,贴上封条,把它扔进砂陇溪(车田河下游)里。自此,疟疾不敢在梅冈一带流行。这段小英雄捉鬼的故事在梅冈一带几乎家喻户晓。

民间有传说,郑大进在梅冈都龙砂乡读书时,书斋外面的竹林常闹鬼,夜里小小读书郎大都不敢上厕所。一次,郑大进提着灯笼上厕所,把灯笼放在小鬼的头上,戏称:“小鬼好大头。”小鬼对曰:“大人好大胆。”小小少年,便能驱邪除鬼,使人联想起钟馗捉鬼的形象,充满了英雄气和正义感。还有一次,郑大进出去好久才回教室,塾师疑他在外嬉戏,便严加责问。大进说,他经过土地庙时,伯公总要站起来迎接他,故这次绕道不从庙前经过,所以迟回。塾师听后,将信将疑,决定试一试,于是暗中把两枚铜钱放在伯公膝盖上,叫郑大进再从那里经过,塾师随即偷偷到土地庙察看,发现铜钱果然落在地上,感到十分诧异,才开始觉察到大进确是不得了的人物,将来必成大器。据山美村父老介绍,郑大进的母亲“夜纺纱、日织綕”,怀胎时,仍十分勤织,其綕筐常伏着一条“小龙”,将其倒在水塘里,不一会儿,“小龙”又跑回来了,偎依在綕筐里,这种事一直延续到郑大进出生。郑大进读过书的龙砂、云南村,还有传言说,郑大进曾化为蟒蛇,游荡于大港溪,卷起重重狂澜。

所有这些神秘传说,代代相传,已无据可考,但从这些传说中可看出孩提时代的郑大进,已充满着正义感和智慧,灵异而又超凡脱俗。

-

- 实力派演员“黑子”,出道多年戏红人不红,没戏拍就回村下地务农

-

2025-08-31 09:24:33

-

- 京津冀地区特大暴雨

-

2025-08-31 09:22:17

-

- 民间故事:深山里的老翁

-

2025-08-31 09:20:01

-

- 她是中国首位变性人,变性后嫁大32岁富商,丈夫死后遗物让他崩溃

-

2025-08-31 09:17:46

-

- 上海将添6座高铁站,其中3座年内开通!能到长三角80%以上的城市

-

2025-08-31 09:15:30

-

- 协警”和“辅警”有什么区别?一字之差,两者待遇却是天壤之别

-

2025-08-31 09:13:14

-

- 226年,曹丕突发疾病、仰天长叹而亡,曹睿:他一年吃了23斤石胆

-

2025-08-31 09:10:58

-

- 三星皇太后洪罗喜:22岁嫁给李健熙,生3女1子,丈夫死后成女首富

-

2025-08-31 09:08:43

-

- “作文之星”风采|马煊博:在文字的世界里,描绘属于自己的“热爱”

-

2025-08-31 09:06:27

-

- 现在流行的各种装修风格到底该怎么选?

-

2025-08-31 09:04:10

-

- 逐梦乡村振兴的“新农人”——记湖北省第十三届人大代表、湖北省良绿蔬菜种植

-

2025-08-31 09:01:54

-

- 明蜀昭王陵:残存盘龙神碑,现朱元璋龙容,彰显对明太祖仰慕

-

2025-08-31 08:59:38

-

- 内娱“半老徐娘”只服这6位,美背长腿,风韵犹存,越老越有韵味

-

2025-08-31 08:57:23

-

- 原华现任老公究竟是谁(原华的恋情史回顾)

-

2025-08-31 01:35:25

-

- 致青春·原来你还在这里评价

-

2025-08-31 01:33:19

-

- 工薪族理财有几种方式(适合上班族的理财方式)

-

2025-08-31 01:31:14

-

- 跨境电商怎么做(新手小白怎么做跨境电商)

-

2025-08-31 01:29:08

-

- 找不到对象就该接受相亲吗? 找不到对象就只能相亲吗?

-

2025-08-31 01:27:02

-

- 当年的电影星语心愿(多少人不知道的一部电影)

-

2025-08-31 01:24:57

-

- 放弃一个很爱自己的人会后悔吗(放弃一个爱自己的人会后悔吗)

-

2025-08-31 01:22:51

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光 皮夹克(皮夹克是什么意思)

皮夹克(皮夹克是什么意思) 公安部长和国安部长,谁的级别更高?

公安部长和国安部长,谁的级别更高? 重庆行政区划调整畅想,由21区合并为11区如何?

重庆行政区划调整畅想,由21区合并为11区如何? 二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理?

二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理? 卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼

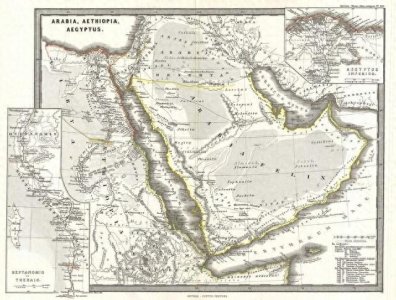

卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼 全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家

全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家