无为送灶粑粑的前世今生,你知道吗?

无为送灶粑粑的前世今生,你知道吗?

送灶粑粑,又名送灶饼、送灶团子,是安徽省合肥市巢湖市周边、盛桥、坝镇、槐林、无为、庐江等一带的特色传统点心,节日食俗。每当腊月廿三这一天,家家都做送灶粑粑。一般上午准备米粉、馅心等原料,下午加工成型,傍晚煎烤。煎烤好的第一锅粑粑则首先用来祭灶。

送灶粑粑的历史源流,有多种说法。一说是由古代的“祭灶饼”演变而来。《礼记·月令》载:“腊月,祭灶饼。”《汉书·食货志》亦云:“腊月二十三日,祭灶饼。”《隋书·礼仪志》则记:“腊月二十四日,祭灶饼。”可见,自先秦以来,民间就有用饼祭灶的习俗。而这种饼,或许就是后来的粑粑的雏形。

另一说是由宋代的“送灶团子”发展而来。宋代诗人陆游有诗曰:“腊月二十三,送灶团子香。”宋代文人苏轼也有诗云:“腊月二十三,送灶团子香。”可见,宋代时期,民间已有用团子送灶的风俗。而这种团子,或许就是后来的粑粑的原型。

还有一说是由明代的“送灶糕”演化而来。明代文人张岱在《陶庵梦忆》中记述了自己在无为县做县令时的生活情景:“腊月二十三日,送灶糕。”明代小说家冯梦龙在《东周列国志》中也提到了“送灶糕”的习俗:“腊月二十三日,送灶糕。”可见,明代时期,民间已有用糕送灶的风俗。而这种糕,或许就是后来的粑粑的近亲。

综上所述,送灶粑粑的历史渊源,可追溯至先秦时期的祭灶饼,经过宋代的送灶团子和明代的送灶糕的演变,至清代时期逐渐形成了今天所见的样式和制作方法。

送灶粑粑的制作工艺,颇为讲究。首先要将籼米和糯米按比例混合,淘洗净,沥干,磨成细粉(越细越好)。然后要将萝卜洗净,剁成碎末,再上笼蒸熟或煮熟,挤出水分。接着要把肥瘦兼顾的猪肉剁成肉末,放锅内加酱油煸一下,再顺序加入萝卜末、食盐、葱姜蒜末、水淀粉、胡椒粉、香油、味精(如有鸡汤加入更好)等,边加边翻炒至熟。

这里特别需要说明的是:萝卜馅所用的调料内一定要有胡椒粉,方能保证成品具有萝卜和胡椒粉独特的香味。最后要将米粉加热水和制成面团(亦可将米粉入锅小火翻炒至半熟,再趁热加水,和成面团),分剂后,用手工捏成面皮,放上馅料,包成扁圆形的粑粑坯。把包好的粑粑坯入铁锅内煎烤,入锅前先在烧热的锅内壁上涂上一层食用油(如用平底锅,效果更好),放好粑粑坯后,盖上锅盖,用中火煎烤至用轻微的油烟气从锅盖边冒出时,打开锅盖,往粑粑上均匀地洒点清水,加盖后再煎烤。如此反复洒2-3次水后,即可出锅。

送灶粑粑的风味特点,是色泽金黄,脆而不焦,酥香味美;不贴锅面,光滑油润,软而不粘;馅心多汁,鲜咸味美,清香可口。送灶粑粑的馅料多变,除萝卜肉馅外,还常有“咸菜肉馅”、“芹芽炒肉丝馅”、“白糖馅”、“桂花糖馅”、“芝麻糖馅”、“辣味馅”等风味品种。

送灶粑粑的文化内涵,是寄托了人们对灶神的敬畏和祈福。中国旧时民间认为“灶神”是掌管一家人一年祸福的神灵。因此,每逢农历腊月二十三或二十四,人们使用纸马、饴糖、米粑粑等送“灶神”上天,称为“送灶”,到除夕日又贴上新的灶神像,谓之“迎灶”。几乎全国大部分地区都有这种习俗,“送灶神”的时间一般都是农历腊月二十四前后。人们把粑粑盛在大盘里,放在供奉“灶神”的神龛里,然后点上香火,放鞭炮,欢送灶神上天,颇为严肃认真。灶神送走后,全家人即可进食粑粑了。如今,很少有人那么虔诚地去“送灶神”了。但每当腊月二十三、二十四日这两天,制作“送灶粑粑”的习俗依然流行甚广,只是大都用来自家享用,很少有人用来作祭品了。“送灶粑粑”已经逐渐成为一种传统的节令食品。

送灶粑粑的地域分布,是安徽省的一大特色。据《安徽省志·食品志》记载:“送灶粑粑,是安徽省合肥市巢湖市周边、盛桥、坝镇、槐林、无为、庐江等一带的特色传统点心,节日食俗。” 《安徽省志·民俗志》也提到:“无为县有送灶粑粑之俗。” 可见,送灶粑粑的地域范围主要集中在安徽省的巢湖市、无为县、庐江县等地。这些地方都属于古代的吴越之地,与江苏、浙江等地有着深厚的文化渊源。而江苏、浙江等地也有类似的食俗,如“送灶糯米饭”、“送灶糯米糕”等。这说明,送灶粑粑可能是吴越文化的一种体现,也是安徽省与周边地区的一种文化交流。

送灶粑粑的文化价值,是体现了人们对生活的热爱和对祖先的敬重。送灶粑粑不仅是一种美味佳肴,也是一种富有意义的民俗活动。它表达了人们对灶神的感恩和祝福,也反映了人们对家庭和谐和幸福的向往。它展示了人们对传统文化的继承和创新,也彰显了人们对民族特色的自豪和自信。它蕴含了人们对生活的智慧和艺术,也传递了人们对美好未来的期待和憧憬。

总之,送灶粑粑是安徽省无为县等地区的一种独特的风味小吃,也是一种深厚的民间习俗。它有着悠久的历史渊源,精巧的制作工艺,鲜美的风味特点,广泛的地域分布,丰富的文化内涵和价值。它是无为县等地区人民生活中不可或缺的一部分,也是安徽省乃至全国各地游客必尝必赞的一道佳肴。它是吴越文化的一朵奇葩,也是中华民族文化的一颗明珠。

-

- 偏执病娇男主,只想独家占有女主撩到腿软丨《余温》《娇软美人》

-

2025-05-11 20:39:27

-

- 美国10大恐怖电影

-

2025-05-11 20:37:13

-

- 工地上的女人1

-

2025-05-11 20:34:59

-

- 7月SUV销量排行榜完整版,特斯拉惊险夺冠,比亚迪屈居第二

-

2025-05-11 20:32:44

-

- 最悲不过英雄迟暮――辛弃疾晚年两首怀古词

-

2025-05-11 20:30:30

-

- 香港电影《寒战3》延期,意味着什么?

-

2025-05-11 20:28:16

-

- 359旅旅长陈伯钧为何刚上任就被副旅长王震取代?一记耳光惹大祸

-

2025-05-11 20:26:01

-

- 生活在比邻星b上面的“三体文明”真的会看到三个太阳吗?

-

2025-05-11 20:23:47

-

- 泡沫尿您见过,红、黄、黑、绿、蓝、白、紫色尿连医生都没见全过

-

2025-05-11 20:21:33

-

- 揭秘!韩国尺度电影《医生》:探索美丽之下的人性深渊

-

2025-05-11 10:26:14

-

- 《最强大脑》里的"神童"杨英豪!出色的成绩,是他家庭教育的成果

-

2025-05-11 10:24:00

-

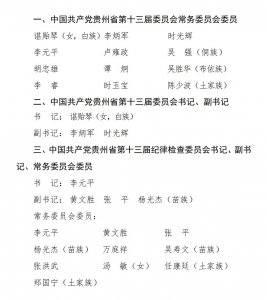

- 贵州新任5位省委常委!安徽人时光辉当选省委副书记

-

2025-05-11 10:21:46

-

- 世界各国最全货币,值得收藏

-

2025-05-11 10:19:31

-

- 全球最奇特的十个人,刷新你的认知,让你大开眼界

-

2025-05-11 10:17:17

-

- 耐高温抗病强、盆栽地栽都适宜、经典漂亮的条纹月季——莫奈

-

2025-05-11 10:15:03

-

- 84年前林爽放弃优渥生活赴延安,完成了进步青年到革命战士的转变

-

2025-05-11 10:12:49

-

- 说说南北朝时期的大梁皇帝们和他们的诗

-

2025-05-11 10:10:34

-

- 60岁大妈生下试管双胞胎11年后后悔了:如有来生我不会再要

-

2025-05-11 10:08:20

-

- 5家快递7网点全在这儿!北京首个“快递之家”投用

-

2025-05-11 10:06:06

-

- 人性漫画I至死不渝的爱

-

2025-05-11 10:03:52

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光 皮夹克(皮夹克是什么意思)

皮夹克(皮夹克是什么意思) 二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理?

二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理? 卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼

卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼 公安部长和国安部长,谁的级别更高?

公安部长和国安部长,谁的级别更高? 黄金胡子鱼苗吃什么,黄金胡子鱼苗喂食及管理

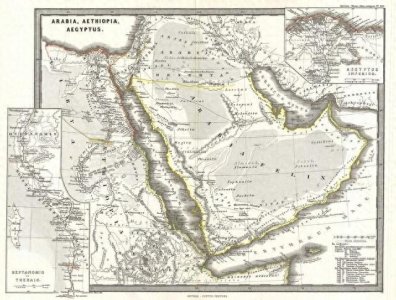

黄金胡子鱼苗吃什么,黄金胡子鱼苗喂食及管理 全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家

全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家