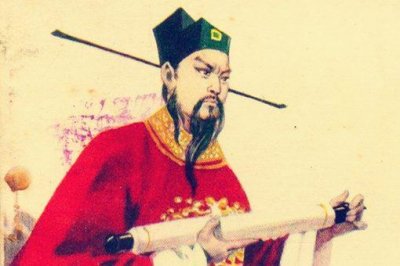

刘湘的一生:从“四川王”到抗日英雄的传奇史诗

刘湘的一生:从“四川王”到抗日英雄的传奇史诗

在中国近现代史的风云激荡中,刘湘的名字或许不如蒋介石、毛泽东般如雷贯耳,但他的一生却堪称军阀时代的矛盾缩影与民族危亡中的觉醒典范。他是乱世枭雄,亦是抗日先锋;他是割据一方的“四川王”,更是临终高呼“敌军一日不退出国境,川军一日不还乡”的民族脊梁。今日,我们回溯这位川军统帅的跌宕人生,解读其如何以个人命运映照家国大义。

一、早年崛起:从商贾之子到军阀枭雄

刘湘生于1888年四川大邑安仁镇,祖父为前清武举人,父亲刘文刚以贩谷为生。少时顽劣却机敏,曾因不满县学教师体罚学生,夜泼大粪报复后逃至成都,考入弁目学堂,自此踏上军旅生涯。辛亥革命爆发后,他投身袁世凯麾下,凭借军事才能从排长一路晋升至川军总司令,逐渐掌控四川军政大权。

1920年代,刘湘在军阀混战中崭露头角:击败叔父刘文辉统一四川,成为名副其实的“四川王”;他迷信江湖术士刘从云,组建“神军”,依赖占卜决策战事,却也在1933年“二刘之战”中展露铁血手腕。彼时的他,是割据西南的军阀,是蒋介石既倚重又忌惮的“地方强人”。

二、治川之功:军事经济双线革新

执掌四川期间,刘湘并非一味穷兵黩武。他推动实业兴省,创办兵工厂、炼钢厂,筹建重庆自来水公司;发展教育,成立重庆大学并任首任校长,资助学子留洋;改革财政,统一田赋税收,整顿金融秩序。农业上,他设立气象局、改良稻种蚕丝,甚至尝试“供销合作社”模式,为四川现代化奠定基础。

这些举措虽服务于军阀统治,却客观上促进了四川社会发展,为其后抗战时期作为“大后方”储备了人力与资源。

三、民族危亡下的觉醒:从内战到抗日

1937年卢沟桥事变成为刘湘人生的转折点。他主动致电蒋介石请缨抗日,誓言“四川可出兵30万,壮丁500万,粮食千万石”,并亲率川军出川。在南京国防会议上,他痛斥保存实力的军阀,高呼“舍抗战外,别无生路”。

战场上,川军以草鞋单衣、大刀土枪对抗日军精锐。淞沪会战中,刘湘抱病指挥,因战局不利急火攻心吐血昏迷,最终于1938年1月20日病逝汉口,临终留下震撼全国的遗言:“敌军一日不退出国境,川军一日誓不还乡!”

四、身后荣光与历史争议

刘湘之死震动全国。国民政府为其举行国葬,灵柩归川时百姓十里相迎,武侯祠旁长眠昭烈,与诸葛亮共享后世瞻仰。周恩来赞其“忠于民族”,蒋介石题匾“飒爽犹存”,国共两党罕见同誉一人。

然而,他的一生充满矛盾:早年镇压红军,后期却秘密资助延安图书馆五万元;迷信术士却又推崇现代教育;身为军阀却在民族大义前摒弃私利。这种复杂性恰是时代剧变的投射——当国家危亡压倒派系之争,个人抉择终与历史洪流共振。

川军魂与家国梦

刘湘的故事,是军阀时代向民族救亡转型的缩影。他让“无川不成军”成为抗战史诗的注脚,更以生命诠释了“位卑未敢忘忧国”的赤子之心。今日重读这段历史,不仅为铭记一位枭雄的觉醒,更为致敬那个时代千万川人用血肉铸就的民族长城。

(本文综合历史档案与学者研究,部分细节引自《刘湘率军出川抗战经过及其作用和影响》《民国高级将领档案解密》等文献)

-

- 刘敏涛:嫁豪门独守空房7年,离婚后重返荧屏,今女儿成她的骄傲

-

2025-08-25 10:11:51

-

- 春节送礼,用2瓶茅台好还是1箱国窖1573好?行家:不懂别乱买!

-

2025-08-25 10:09:35

-

- 《父母爱情》:看江亚宁如何不依赖父亲成功保住江家话语权

-

2025-08-25 10:07:20

-

- 黄石公园在美国的哪个州,黄石公园在美国的什么地方?

-

2025-08-24 20:30:03

-

- 葡萄酒从木塞中渗出 葡萄酒的木塞掉下去了怎么办

-

2025-08-24 20:27:57

-

- 吕端大事不糊涂是什么意思?

-

2025-08-24 20:25:51

-

- 奶奶和孙女的关系叫什么(中国亲戚关系称呼大全)

-

2025-08-24 20:23:46

-

- 男朋友说累了想分手怎么挽回,"男朋友说累了

-

2025-08-24 20:21:40

-

- 网红圈曝大瓜!江奈儿开撕前夫,花10万包小姐,婚内转移400多万

-

2025-08-24 20:19:35

-

- 厨房电器配置大全(厨房四大电器全选对)

-

2025-08-24 20:17:29

-

- 连裤袜是裤子还是袜子法律界定(连裤袜还穿袜子吗)

-

2025-08-24 20:15:23

-

- 河北保定的快递能收吗??河北保定的快递能收吗现在

-

2025-08-24 20:13:17

-

- 彩色盘子对人体有害,带颜色的盘子有危害吗

-

2025-08-24 20:11:11

-

- 阿黛尔最火的一首歌(阿黛尔最火的一首歌万人和唱)

-

2025-08-24 20:08:25

-

- 我们在《权力的游戏》中无法看到劳勃拜拉席恩造反的10个故事

-

2025-08-24 20:06:19

-

- 湖北龙行天下酒价格 龙行天下酒厂

-

2025-08-24 20:04:14

-

- 怎样熬过背叛的痛苦(你们都是怎么熬过来的)

-

2025-08-24 20:02:08

-

- 张弓52度非常度多少钱一瓶(张弓非常度52度价格非常度)

-

2025-08-24 20:00:02

-

- 第一次跟女生聊天开场白说什么,才能让她不由自主的回复?

-

2025-08-24 19:57:57

-

- 挽回前任的信息要怎么发(成功挽回前任)

-

2025-08-24 19:55:51

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光 皮夹克(皮夹克是什么意思)

皮夹克(皮夹克是什么意思) 公安部长和国安部长,谁的级别更高?

公安部长和国安部长,谁的级别更高? 重庆行政区划调整畅想,由21区合并为11区如何?

重庆行政区划调整畅想,由21区合并为11区如何? 二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理?

二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理? 卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼

卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼 全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家

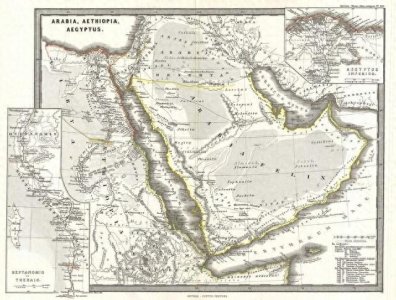

全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家