大运河:耗尽隋朝的生命,却孕育唐宋的辉煌

大运河:耗尽隋朝的生命,却孕育唐宋的辉煌

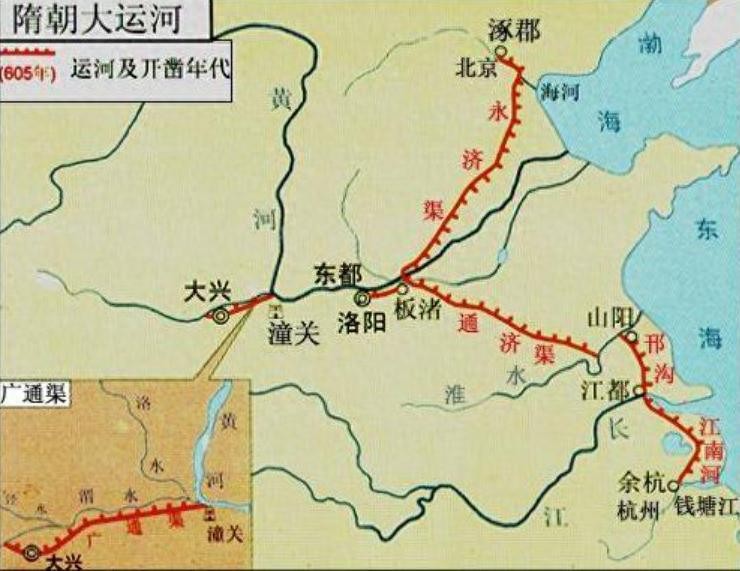

中国大运河,这条绵延2500多年、长达3200公里的人工运河,承载着厚重的历史记忆。早在春秋时期,吴王夫差为满足大军征伐的粮草运输需求,征发民工在淮河和长江之间开凿出邗沟,开启了大运河的历史篇章。此后,战国时期魏国修建的鸿沟等运河也相继出现,但这些运河多是局部的、零散的,未形成完整体系。

直到公元7世纪,隋炀帝杨广举全国之力,动用约360万人次的民夫,疏通历代河道并挖出四条新运河,串联形成人字形的隋运河体系,构成了大运河的主体。这一时期,大运河的贯通加强了南北方的联系,使经济、文化交流更为便捷,洛阳作为西线枢纽,巨型粮仓的发现足以证明其在物资储备和调配中的重要作用。然而,隋炀帝的急功近利和滥用民力,导致民怨沸腾,社会矛盾激化,最终隋朝走向灭亡。

宋朝时期,因连年战争和国土面积的变化,隋运河逐渐停用荒废。元朝统一后,重新规划运河,裁弯取直,形成了京杭运河,使得南方的漕粮能够更便捷地运往北京。元、明、清三代主要依赖京杭运河,其在物资运输、商业发展和税收等方面都发挥了重要作用。

大运河的深远影响

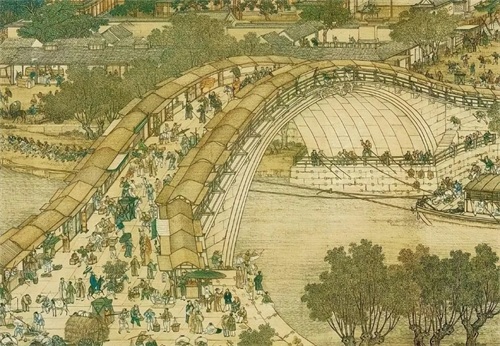

大运河对中国历史的发展产生了深远的影响,它不仅仅是一条交通要道,更是经济繁荣的纽带。在隋运河开通后,每年的运量从初期的20万担逐渐增加到700万担,极大地促进了南北方的物资交流。江南地区丰富的物产,如丝绸、茶叶、瓷器等,通过运河源源不断地运往北方,甚至远销海外,而北方的煤炭、木材等资源也得以运往南方,实现了资源的优化配置,带动了沿岸城市的兴起和繁荣,如扬州、杭州、洛阳等城市都因运河而兴盛。

大运河也是文化交融的桥梁。它使得北方的雄浑文化与南方的婉约文化相互碰撞、融合,促进了文化的繁荣和发展。不同地区的人们通过运河相互往来,交流思想、技艺和风俗习惯,形成了多元一体的中华文化格局。例如,江浙的吴越文化、中原的传统文化、北方的游牧文化,随着运河船只移动,互相渗透、影响,使得文化更加多元、鲜活。

在政治方面,大运河的存在加强了中央政权对地方的控制。在隋运河贯通之前,南北方由于交通不便,容易出现分裂割据的局面。而大运河的开通,使得中央政府能够更迅速地调兵遣将、输送物资,巩固了国家的统一和稳定,对于维护中国长期的大一统局面起到了关键作用。

大运河的利弊权衡

大运河的修建和使用,无疑是一项伟大的工程壮举,但也带来了一些负面影响。对于隋朝而言,隋炀帝为了在短时间内完成运河的修建,过度征调民夫,导致大量民工累死、病死在工地上,加上他的穷兵黩武和奢侈巡游,使得民不聊生,社会动荡,最终导致隋朝的灭亡,可谓是劳民伤财的悲剧。

对于元、明、清三代来说,大运河虽然在经济和交通方面发挥了巨大作用,但也对生态环境造成了破坏。运河贯穿五大水系,改变了原有的水系格局,导致一些地方排水不畅,地下水位上升,土地盐碱化,影响了沿岸居民的农业生产和生活。而且,为了保证运河的通航和维护,朝廷有时会牺牲沿岸居民的利益,如在修缮河道时砍伐树木,大旱时禁止居民取水等。

然而,尽管大运河存在一些弊端,但它对中华文明的贡献是不可磨灭的。时至今日,大运河依然有877公里可以全年通航,年货运量高达6.25亿吨,南水北调工程也借用了大运河的部分河道,成为6800万人的供水生命线,其在现代社会仍然发挥着重要的作用。它不仅是世界文化遗产,更是老祖宗留给我们的宝贵财富和珍贵遗产,值得我们倍加珍惜和保护。

以大运河的历史为鉴,我们可以明白,在进行大型工程建设时,要充分考虑到人力、物力、财力的合理调配,以及对生态环境和社会民生的影响,做到科学规划、合理施工、可持续发展,让这些伟大的工程真正造福于民,成为国家繁荣昌盛的坚实基础。

回顾大运河波澜壮阔的历史,它既是中华民族智慧与坚韧的不朽丰碑,也是一部生动的兴衰启示录。它曾以强大的运力推动王朝的繁荣,促进文化的交流融合,成为连接南北的经济与文化动脉。但修建与维护过程中的艰难,也让无数百姓承受苦难,对生态造成冲击。时至今日,大运河依旧在现代社会中发挥着重要作用。它提醒着我们,发展需权衡利弊,在利用自然与改造世界时,要兼顾当下与长远。让我们珍视这一伟大遗产,传承其精神,让大运河的故事在新时代续写新的辉煌篇章。

文本来源@赛雷三分钟的视频内容

-

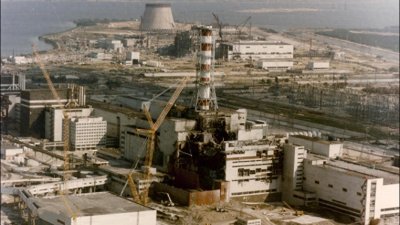

- 自杀式抢救!1986年苏联核泄漏,60万人前往救援上万人死伤

-

2025-08-28 10:08:48

-

- 纪念丁兴才先生

-

2025-08-28 10:06:32

-

- 美丽与丑陋:《巴黎圣母院》中国公映记

-

2025-08-28 10:04:16

-

- 曾宝仪和导演男友低调相处16年,多次传出婚讯,好事将近了?

-

2025-08-28 10:02:01

-

- 张默吸毒真相揭秘张国立别墅曝光(图)

-

2025-08-26 23:50:53

-

- 娶了巩俐的雅尔,曾有个漂亮的未婚妻,对方正是法国女神阿佳妮

-

2025-08-26 17:47:52

-

- 湖南护理学校2022招生简章

-

2025-08-26 17:45:37

-

- 审片子丨几乎一刀未剪的《荒野猎人》血腥到让人想吐,但小李子真是棒呆了

-

2025-08-26 17:43:20

-

- 为艺术献身的女星——珍·玛奇,与梁家辉上演了一番“禁忌之恋”

-

2025-08-26 17:41:05

-

- 韦应物最高水平的8首诗,《滁州西涧》第二,哪首能排在它前面?

-

2025-08-26 17:38:49

-

- 那些年我们一起追过的禁图

-

2025-08-26 17:36:33

-

- 75岁王刚现状:满头白发显老态,儿子上初中,小20岁妻子风韵犹存

-

2025-08-26 17:34:17

-

- 通知:漯河,焦作,周口,安阳,鹤壁等9地区机动车单双号限行

-

2025-08-26 17:32:02

-

- 10个最火潮牌LOGO设计背后的创意来源,追溯了他们的历史

-

2025-08-26 17:29:46

-

- 案例:“钻石会所”女经理陈霞被捕,恶行披露,纸醉金迷过目难忘

-

2025-08-25 20:39:13

-

- 平踏才是踏板的灵魂!这几款质量好销量高的150CC平踏板不容错过

-

2025-08-25 20:36:57

-

- 女演员夏光莉:被男友感情欺骗28年,直到60岁才真正看清爱情

-

2025-08-25 20:34:41

-

- 每日一花5.4:石竹:石竹花开照庭石

-

2025-08-25 20:32:26

-

- 所有观赏鱼爱好者共同的难题:白点病解决攻略(图文并茂)

-

2025-08-25 20:30:10

-

- 揭秘!88狙致命弱点揭秘,191“精准步枪”5.8mm之谜

-

2025-08-25 20:27:54

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 山西省晋城市公交线路一览表

山西省晋城市公交线路一览表 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 河北省泊头市概况

河北省泊头市概况 山东徐氏字辈整理汇编

山东徐氏字辈整理汇编 宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年

宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年 从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析

从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析 马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……

马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的…… 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?