虎头蛇尾的三元里抗英纪实:民心虽可用,然清廷防民心甚于防寇

虎头蛇尾的三元里抗英纪实:民心虽可用,然清廷防民心甚于防寇

三元里的怒火:一场“吃瓜群众”掀起的抗英风暴

有人说,真正的危机从来不是外敌有多强,而是自己内心有多怕。在1841年,大清朝的掌权者怕的不是英军的枪炮,而是自己的百姓。三元里,这个不起眼的小村庄,偏偏让这种恐惧成了现实。短短几天,普通百姓用锄头、石锤和怒火,打得“番鬼”狼狈逃窜。这场声势浩大的反抗,最后却被清政府用一句“增税”轻松瓦解。

1841年,鸦片战争正打得热火朝天。清军接连吃败仗,广州城里的百姓早已习惯看洋人耀武扬威。这些“吃瓜群众”一开始并没有把英军当回事,反正打仗的是朝廷,挨揍的也是朝廷,与他们关系不大。但英军显然不这么想,他们需要粮食、物资,还需要发泄士兵情绪。一系列的骚扰、抢劫,甚至侮辱当地妇女的行为,把三元里村民逼到了绝境。

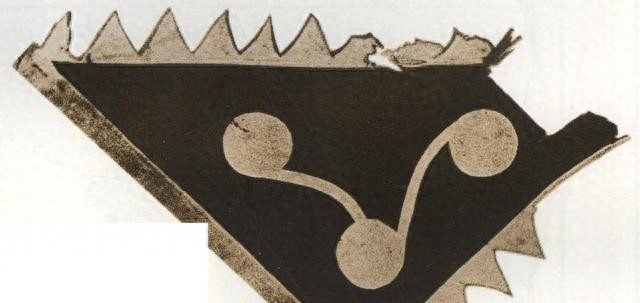

真正的导火索发生在5月29日,英军路过三元里附近的一座寺庙,竟然动手打开了棺材。这在中国传统观念里,简直是罪大恶极。当天,村里的领头人何玉成召集了上百个村庄的代表,决定“以死抗争”。他们打出了一面三星旗,吹响了螺号,三元里的抗英斗争就此拉开序幕。

1. 棺材被掀开,触碰文化底线

这一天,英军在三元里附近的寺庙打开棺木的行为彻底点燃了村民的怒火。在中国传统文化里,死者为大,任何对棺材的冒犯都是无法容忍的。尤其是三元里附近多是客家人,他们的宗族观念极强,这种行为不仅是对尸骨的亵渎,更是对整个村庄尊严的挑衅。

而英军的理由更是荒唐:他们声称是在检查棺材里是否藏有武器。对村民这种解释毫无意义,眼前只有两个字:报仇。

当天,村里几位德高望重的人物迅速行动起来。何玉成、颜浩长、韦绍光等人带头组织,村民们纷纷响应。一条铁律定下:人进旗进,打死不怨!三元里的乡亲们拿起一切能用的武器——锄头、长矛、石锤,准备迎战。

2. 从零散到联合,团结的力量爆发

三元里的村民并不是孤军奋战。消息很快传开,周边的花县、增城、从化等地也陆续有青壮年赶来支援。短短两天,聚集了超过7000人。这股力量虽然没有受过正规训练,但他们熟悉地形,灵活机动,更重要的是,他们有一颗不怕死的心。

这支“乌合之众”并不盲目冲锋,而是有策略地作战。何玉成熟读兵书,制定了一套“诱敌深入”的战术。村民们假装慌乱,逐步把英军引到牛栏岗这一片狭窄的丘陵地带。这里道路狭窄、地形复杂,正是村民的主场。英军装备精良的“龙虾兵”,却因为穿着皮靴在泥泞的水田中寸步难行。

当英军被困住时,村民们从四面八方涌上来,以石锤、长矛和铁棍展开了肉搏战。虽然英军士兵擅长刺刀战,但面对悍不畏死的村民,还是显得手足无措。

3. 一场大雨,改变战局

战斗进入下午,天降大雨。这场雨对英军来说简直是噩梦。他们用的燧发枪遇到潮湿的天气就成了摆设,火药无法点燃。村民们却不受影响,雨水反而掩盖了他们的脚步声。

这场雨中,村民们的攻击显得更加猛烈。邓潜带领一群打石工,用石锤砸开英军的防线;颜浩长和韦绍光则带人从侧翼突袭。英军一度陷入混乱,甚至有一个连队在混战中失散。

英军损失惨重,根据不同记载,至少100人死于这场战斗中。相比之下,清军此前面对英军的战绩可以说是惨不忍睹,三元里村民的胜利无疑显得格外亮眼。

4. 清政府的干预,民心被瓦解

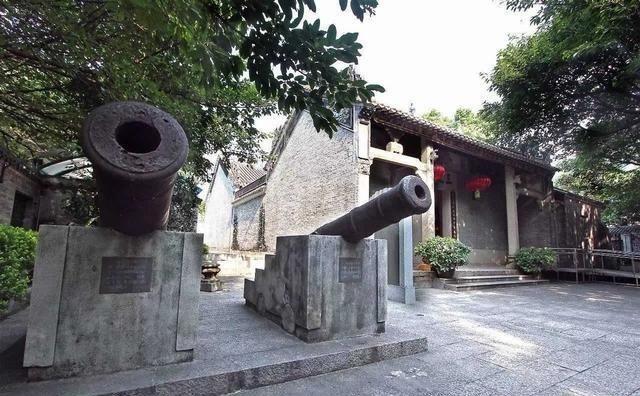

大雨停歇后,英军退守四方炮台。三元里的村民并没有就此收手,而是将炮台团团围住。随着越来越多的乡民赶来支援,包围圈迅速扩大到两万人。英军眼看补给断绝,士气低落,内心充满恐惧。

就在村民们准备一鼓作气将英军困死时,清政府的官员来了。广州知府余保纯带着两位县官赶到,用各种威胁手段逼迫村民解散。他们扬言,如果不散,就要增加赋税,还要让村里赔偿战争的损失。村民虽然不怕洋人,却害怕官府的秋后算账。最终,他们选择撤退。

三元里的抗英斗争就此结束。英军虽然狼狈不堪,但终究保住了性命,后续很快撤回军舰。

三元里这场抗英斗争,是中国近代史上第一次大规模的民众反侵略行动。它让英国人意识到,这片土地上的普通百姓并非任人宰割的羔羊。但讽刺的是,对这场胜利感到如坐针毡的,竟然是清政府。因为他们发现,村民们能团结起来反抗洋人,也能团结起来反抗自己。

有人说,三元里的胜利证明了人民战争的潜力,但也暴露了满清政府的短视。或许,真正的“敌人”从来不是外部的侵略者,而是那些总把百姓当成眼中钉的统治者。

-

- 国家一级演员,工青衣、花衫,京剧界领军当红名角---李胜素

-

2025-09-01 15:20:12

-

- 2015年1月新番「新妹魔王的契约者」公开最新宣传图

-

2025-09-01 15:17:56

-

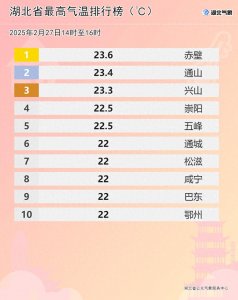

- 武汉,28℃降至0℃!武汉3月还会下雪吗?湖北省最新天气预报一览

-

2025-09-01 15:15:40

-

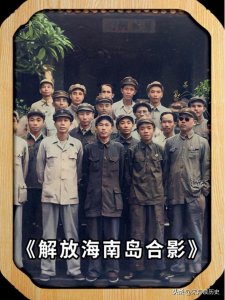

- 2025年:纪念海南解放75周年,四野从东北一路打到海南岛

-

2025-09-01 15:13:24

-

- 侵华日军的“四腿帮凶”日军军犬

-

2025-09-01 15:11:08

-

- 鞭刑在很多国家存在

-

2025-09-01 15:08:52

-

- 战争谜团揭秘!若蒙古国加入北约,第一个敢向其开战的国家是谁!

-

2025-09-01 15:06:36

-

- 长春长生生物董事长儿媳,座驾600万全球限量4台,仅车漆就值24万

-

2025-09-01 15:04:20

-

- 今田美樱:福冈第一美少女 ,新生代女神 神仙颜值魔鬼身材太好看了

-

2025-08-31 17:22:36

-

- 民事诉讼中“当事人陈述”的两种含义及其区分

-

2025-08-31 17:20:20

-

- “癸酉本”《石头记》辨伪

-

2025-08-31 17:18:04

-

- 齐鲁大地出美人,51位山东女星,个个风情万种,你最喜欢哪位?

-

2025-08-31 17:15:49

-

- 《人民警察法》将修改,袭警入刑,设立警察日,一线工作满25年可提前退休!

-

2025-08-31 17:13:33

-

- “吃鸡”游戏的原型-安纳塔汉事件,32个男人和1个女人的故事

-

2025-08-31 17:11:17

-

- 银幕女战神:米拉·乔沃维奇如何成为动作片传奇女王?42部解疑!

-

2025-08-31 17:09:01

-

- 全国二本大学排名

-

2025-08-31 17:06:45

-

- 一篇文章告诉您:江西育华学校怎么样?周边有哪些小区?

-

2025-08-31 17:04:30

-

- 这7大帅哥真正代表中国男人形象,个个帅气硬朗没一个娘娘腔

-

2025-08-31 17:02:14

-

- 泰国女孩撞脸鹿晗 网友:是跨越性别的整容吗?

-

2025-08-30 16:13:03

-

- 脸上被涂满蛋糕的杨幂,清洗卸妆后,素颜出镜,网友:不敢相信

-

2025-08-30 16:10:47

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 山西省晋城市公交线路一览表

山西省晋城市公交线路一览表 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 河北省泊头市概况

河北省泊头市概况 山东徐氏字辈整理汇编

山东徐氏字辈整理汇编 宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年

宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年 从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析

从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析 马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……

马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的…… 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?