开平:“碉楼”VS“土楼”——广州周边寻史5

开平:“碉楼”VS“土楼”——广州周边寻史5

从广东江门市区往西行近百公里,便是江门市辖的开平市(县级市),这里有被世界遗产委员会授予人类文化遗产的“开平碉楼与村落”。

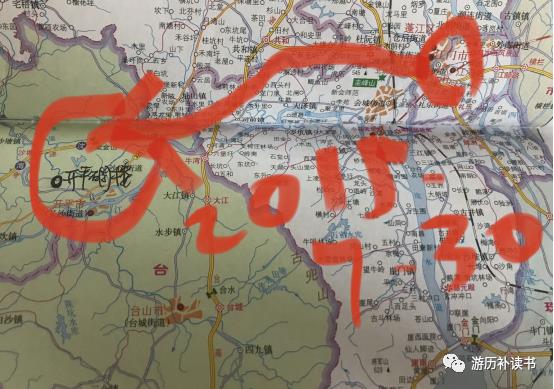

广东省江门市下属的开平市,在开平市西边偏南约60公里的地方

从江门市区乘长途汽车,1个半小时便到达了开平长途站

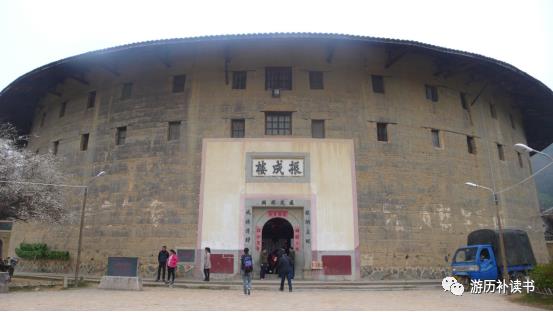

前年在福建永定一带参观过土楼,土楼是典型的古代中原文明承载体,也被评选为世界文化遗产。自西晋开始,为了躲避北方周期性战乱,中原的诸多汉族人举家南迁到两广、福建、江西、湖南等少数民族聚居的地区,在那里定居下来,土楼便是客家人的居所。

福建永定的“振成楼”。土楼形制多为圆形。2013年1月来此参观时拍照

比“振成楼”规模稍小的“福源楼”,形制没有太大区别

长方形的土楼。无论何种形状,土楼的建筑用材主要是黏土和杉木,质地类似于北方“干打垒”

放学了,回我家的土楼去!2013年1月24日拍于永定

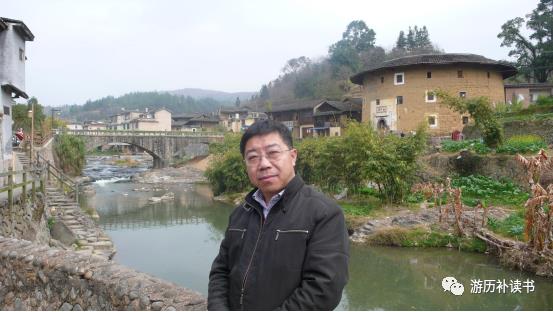

在福建永定土楼边留影,2013年1月24日

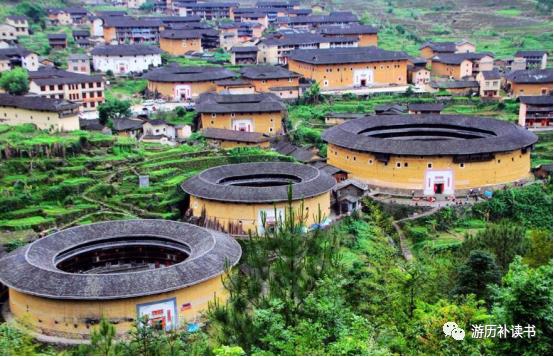

俯瞰永定土楼群(照片来自网络)。当地人都会讲这样一个故事,不知真假。说上世纪60年代,美国的卫星发现闽西山区隐藏着核弹发射阵地。这“阵地”实际上就是照片中的这些客家土楼。

没来开平之前,心中认为碉楼与前年去过的福建永定土楼应是一样的。今日来开平的碉楼参观,才知道,碉楼不同于土楼。二者既有共同的地方,更有不同的地方,试着做个比较。

二者的共同之处,一是无论土楼,或是碉楼,它们都是客家人在当地建造的建筑作品;二是无论土楼,或是碉楼,建造之初都含有客家人护家保院、免受当地盗贼侵扰的目的。

二者的区别更多些,依我看,至少三点:

一是土楼出现的时间早,早在宋、元、明三个朝代就已经陆续成型且成规模;而碉楼则是进入近代以后,才开始建造的。

二是碉楼与土楼的建筑样式、建筑结构、装饰风格,以及所用的建筑材料(碉楼以进口的水泥钢筋配以青砖为主,土楼则是以黏土和木材为主)也完全不同。

三是土楼是多家聚族而居,类似现今的居住社区;而碉楼基本上是独家而居,相当于现今的单体别墅。

开平碉楼:2007年被列入了世界文化遗产名录

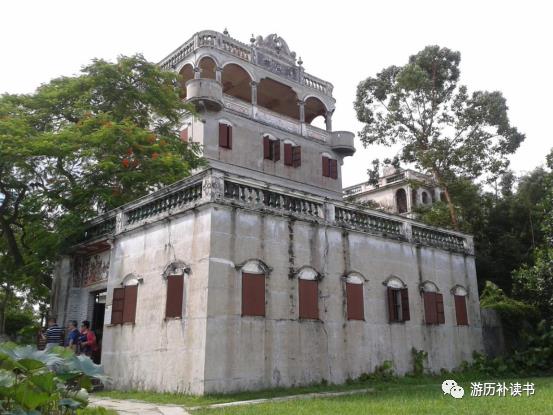

自力村碉楼之一:铭石楼,六层。可进内参观,楼内的介绍词写着:铭石楼的建造者为方润文,方曾在美国经营餐馆和商铺,当时是本地首富。1925年建。铭石楼是村内开放的重要参观点之一

铭石楼内景之一:正厅中摆放着家族祖先的牌位。村内各个碉楼内基本都是这样的,将祖先牌位置于中心房间的最中心位置

铭石楼内景之一:花玻璃的木制隔屏透着中西融合的风格

自力村碉楼之一:云幻楼,五层。介绍牌说:此楼外部造型和装饰带有明显的西洋城堡特征。楼主名叫方文娴,别号“云幻”,遂以自号命名。方在香港和马来西亚一带经商致富。民国十年(1921年)回乡建造此楼。

在云幻楼顶留个影

自力村碉楼之一:湛庐,三层。内部展词介绍:湛庐是自力村里最晚建造的碉楼,民国三十七年(1948年)建造

自力村碉楼之一:澜生居庐,四层。旅美华侨方广寅于民国二十五年(1936年)回乡建造。楼内对的外开放

透过荷塘,远望白云下座座秀美的碉楼,加之今日游客稀疏,颇觉静好

这是自力村中一座普通的现代款碉楼。虽没有上述的各楼高大奢华,但却也具备碉楼中西合璧的基本特征

立在自力村村外的“更楼”。其主要为了预警和村落联防,当年均配有报警器,有的还配有探照灯(探照灯的电源由进口发电机提供)

游客转过碉楼之后,还可以参观村内关于碉楼和及碉楼华侨主人的历史展览

中山大学、暨南大学、香港理工大学、广州财经大学等高校,在这里建立了教师和学生的教学实践基地

开平临海、临广州,得近代风气之先。鸦片战争发生后,开平的许多客家人漂洋过海,或主动或被动地远去美洲、欧洲、东南亚、甚至大洋洲等地寻求发展,这些华侨在为所在国经济社会的发展做出贡献的同时,腰包也渐渐鼓了起来。有类似孙中山大哥孙眉那样的佼佼者,更率先富足了起来。第一代华侨,他们眷恋乡土,叶落终要归根;于是,外币又换回银元,他们在自己的祖居地盖起了诸多中西合璧、以洋为主的碉楼,有巴洛克门、罗马柱、哥特顶……花样繁多,林林总总。

按照使用功能,碉楼基本分作众楼、居楼、更楼等几类。从建筑、艺术、历史和文化等角度看,碉楼颇具欣赏和研究价值。广东和香港一些高校,在开平村建立了以碉楼及其文化为主题的教学研究和学生实践基地。

外洋内中,中体西用,是老一代华侨的共同追求,他们绝不是现在所谓的“香蕉人”。这还是要说到中国传统文化的凝聚力量。

参观材料介绍,开平现存碉楼1800多座,很多仍在使用。对游客开放参观碉楼的有三、四个村,我去的是其中的自力村。收银八十,游客便可进村,登楼串户(让游客进入楼内的是少数特定的开放户),参观访问。

自力村里,方姓人家居多,碉楼的主人绝大多数姓方,这要追溯到南宋的历史。据方氏家谱记载,其远祖并非广东土著,最早落脚在开平的这一代祖辈,是随着躲避蒙古兵追击的宋朝南迁队伍,是从长江流域沦落至此的。村上的介绍还说:方姓的这代先祖在1279年的崖山大战中大难不死,避居开平,以客家人的身份繁衍至今。

昨天我还在崖山凭吊,今日就来看碉楼。其实,从地图上看,崖门海边距开平的直线距离,也就60公里。战斗中大难不死,且又没有成为殉海者,这可算是万幸?......

颇有感想,发散四句以记:

崖山一役得逃身,

客借他乡做农人。

海禁顿开飘洋去,

碉楼座座存归根。

2015.7.30 写于江门市内双龙广场大酒店

2020.5.28 添改于北京

-

- 老舍跳湖自尽背后不为人知的故事

-

2025-04-24 15:14:02

-

- 印度古老幻术“通天绳”,绳子竟会自己飞?揭秘后普通人也能做到

-

2025-04-24 15:11:48

-

- 十大经典家风故事 古今名人家风家训小故事 好家风小故事

-

2025-04-24 15:09:33

-

- 乔致庸有几个后代,结局如何,乔家大院至今还有传承人吗?

-

2025-04-24 15:07:19

-

- 十年《权力的游戏》光辉人性奏响冰与火之歌(二)艾莉亚·史塔克

-

2025-04-24 15:05:05

-

- 汽车四轮定位参数解析

-

2025-04-24 15:02:51

-

- OPPO手机系列,7款性价比高手机推荐,价格从低到高

-

2025-04-24 15:00:36

-

- 盘点九大项目管理类证书,PMP在榜!

-

2025-04-24 08:06:28

-

- 5本宝藏女频仙侠言情小说,实力碾压《三生三世》《花千骨》等作

-

2025-04-24 08:04:14

-

- 日本明治天皇

-

2025-04-24 08:01:59

-

- 中国发现大批10万吨铀矿!美国封锁失败,中国造核弹更有话语权

-

2025-04-24 07:59:45

-

- 十大国宝级文物|鉴赏

-

2025-04-24 07:57:31

-

- 《余生请多指教》:没有绝对的坏人,也许这才是真实的生活

-

2025-04-24 07:55:17

-

- 悉心梳理纸人全剧情!告别稀里糊涂,云玩家必备!(内含剧透!)

-

2025-04-24 07:53:02

-

- 被金庸倪匡赞为现代最好的散文家 香港知名作家林燕妮去世

-

2025-04-24 07:50:48

-

- 重耳逃亡路上结了三次婚,娶了七个女人,她们后来结局如何

-

2025-04-24 07:48:34

-

- 监狱奇才李红涛:从学霸到被判死刑,再到发明家,他经历了什么

-

2025-04-24 07:46:19

-

- 美国历届总统就职典礼

-

2025-04-24 07:44:05

-

- 保安族:一个神秘而多元的民族

-

2025-04-24 07:41:51

-

- 海贼王角色大全(一)

-

2025-04-24 07:39:37

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光

石家庄金伯帆酒店被27军长打砸事件经过和真相曝光 皮夹克(皮夹克是什么意思)

皮夹克(皮夹克是什么意思) 二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理?

二根线都是火线怎么回事 出现两根火线怎么处理? 卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼

卢鑫师父郑宏伟结婚,苗阜送大红包,卢鑫一家三口和玉浩出席婚礼 公安部长和国安部长,谁的级别更高?

公安部长和国安部长,谁的级别更高? 黄金胡子鱼苗吃什么,黄金胡子鱼苗喂食及管理

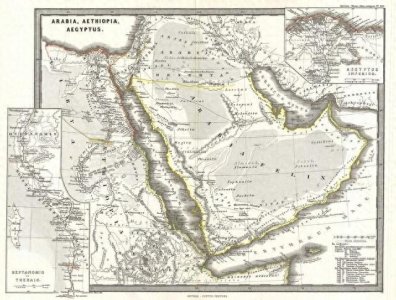

黄金胡子鱼苗吃什么,黄金胡子鱼苗喂食及管理 全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家

全球阿拉伯国家盘点,你知道吗?全世界竟然有22个阿拉伯国家