为什么董卓一凉,西凉军就群龙无首呢?

为什么董卓一凉,西凉军就群龙无首呢?

在中华五千年文明的历史长河中,有许多人物以其卓越的政治才能和深远的影响被后人铭记。其中,东汉末年的一位重要政治家、军事统帅董卓就是其中之一。

董卓(132-192),字仲颖,陇西临洮(今甘肃岷县)人,出身贫寒却凭借自己的才智与勇气,在乱世之中崭露头角。他早年间曾担任过地方官职,并因功升迁至中央政府任职。然而,他的命运转折点发生在黄巾起义爆发之后。

公元184年,黄巾军叛乱席卷全国,朝廷陷入混乱。此时,董卓以平定黄巾之名入京,实际上却是为了夺取政权。他在京城大肆收买人心,利用权势打压异己,最终成功掌握了朝政实权。

但是在董卓死后,西凉军便陷入群龙无首的状态,为什么会出现这样的情况呢?

1. 董卓的个人权威无法替代

董卓通过长期经营凉州军事集团,凭借个人威望、权谋和暴力手段成为西凉军的绝对核心。他对军队的控制高度依赖个人威慑力,而非制度化的权力结构。

西凉军内部派系复杂(如李傕、郭汜、张济、樊稠等),董卓在世时尚能勉强协调各方利益,但其突然被杀后,缺乏一个能服众的继承人。吕布虽刺杀董卓,但他并非西凉军嫡系,无法获得凉州将领的信任。

2. 西凉军的“雇佣军”性质

西凉军本质上是地方军阀与羌胡势力混合的军事集团,士兵多为凉州本地人或依附于豪强(如董卓、马腾、韩遂等),对领袖的忠诚更倾向于利益捆绑而非政治认同。董卓以劫掠财富、放纵士兵暴行维持士气,这种模式需要强势领袖的持续激励。董卓一死,军队失去掠夺目标和经济动力,内部利益分配矛盾激化,导致分裂。

3. 外部政治压力与合法性危机

董卓死后,王允掌权的东汉朝廷试图清算西凉势力,拒绝赦免李傕、郭汜等人,导致西凉军陷入“被剿灭”的恐慌。贾诩提出的“反攻长安”策略本质是绝地求生,而非重建统一领导。李傕、郭汜虽短暂控制朝廷,但二人互相猜忌,最终火并,进一步削弱西凉军的凝聚力。

4. 地方根基与中央权力的断裂

董卓集团的核心矛盾在于:他们以地方边军身份入主中央,却未能将凉州军事基础与中原政治体系融合。

西凉军长期被中原士族视为“外来蛮夷”,董卓死后,其势力在关中缺乏社会支持,只能依靠暴力维持。这种“无根性”使得西凉军一旦失去领袖,便难以形成新的政治目标,迅速退化为流寇集团。

5. 历史结局的必然性

西凉军的衰落反映了东汉末年军阀模式的局限性:高度依赖个人魅力的军事集团难以制度化传承权力。

相比之下,曹操通过“挟天子以令诸侯”和屯田制将军队与国家机器结合,刘备以汉室宗亲身份构建政治合法性,而西凉军始终未能超越掠夺者角色,最终被曹操、马腾等势力逐步吞并。

小结

董卓之死暴露了西凉军结构性弱点:个人独裁取代制度、利益驱动缺乏政治纲领、内部派系无法整合。

这种“群龙无首”不仅是权力真空的结果,更是董卓集团政治短视的必然结局。西凉军的溃散也成为汉末军阀混战中的一个典型案例,凸显了制度化权力建构对军事集团存续的关键作用。

-

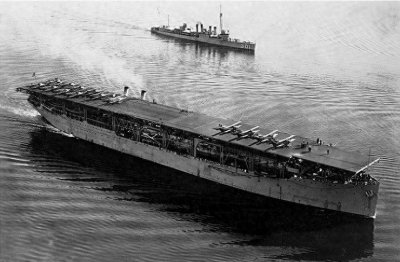

- 美国航母的百年历史

-

2025-09-15 08:32:43

-

- 老人发助学奖金,不知衡阳师范学院已升为一本,被骂干不好就滚蛋

-

2025-09-15 08:30:28

-

- 2019济南中考一分一段表、各校招生计划出炉!最低资格线362分

-

2025-09-15 08:28:12

-

- 牛郎织女:郭羡妮和温兆伦当初《非爱不可》的曾经

-

2025-09-15 08:25:56

-

- 美专家如何看歼9,单发无法实现双26,影响了其他战机的进度

-

2025-09-15 08:23:40

-

- papi酱原名姜逸磊

-

2025-09-14 10:24:45

-

- 央视名嘴桑晨开挂人生揭秘:家世逆天,颜值才华并存

-

2025-09-14 10:22:29

-

- 头像(第八期)|这一看就是很萌的简约可爱头像,你收藏了吗?

-

2025-09-14 10:20:14

-

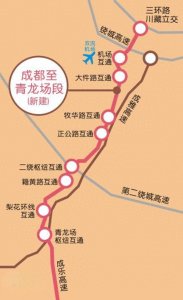

- 太棒啦,成都至乐山高速扩容取得突破,沿途百姓好福气

-

2025-09-14 10:17:58

-

- 南京森林警察学院简介及现任领导

-

2025-09-14 10:15:42

-

- 教您正宗酥肉做法,掌握3大诀窍,香酥嫩滑不回软,堪比饭店味道

-

2025-09-14 10:13:26

-

- 分享手绘图片——大话西游

-

2025-09-14 10:11:11

-

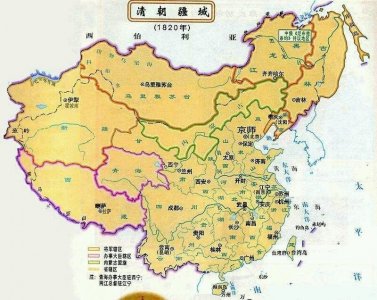

- 藩台和臬台到底有何区别,清代地方行政机构是如何设置的

-

2025-09-14 10:08:55

-

- 26款精美十字绣鞋垫图案,收藏起来慢慢学习!附3种绣法解读哦

-

2025-09-14 10:06:39

-

- 《乘风破浪》中的张予曦表现太亮眼了,简直是颜值与才艺担当

-

2025-09-14 10:04:24

-

- 潮牌老板曾是受害者?陈冠希妻首曝婚姻秘诀:8年抗骂靠这招

-

2025-09-13 13:30:53

-

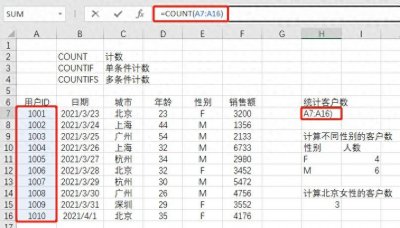

- Excel计数函数大全:COUNT、COUNTIF、COUNTIFS,搞定数据统计!

-

2025-09-13 13:28:36

-

- “唐悠悠”告诉我们,不整容,不带货,13年后你就是最成功的

-

2025-09-13 13:26:20

-

- 世界十大未解之谜,科学都无法给出解释。

-

2025-09-13 13:24:04

-

- 锦江酒店完成三品牌收购,收购铂涛总花费超120亿

-

2025-09-13 13:21:48

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 山西省晋城市公交线路一览表

山西省晋城市公交线路一览表 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 河北省泊头市概况

河北省泊头市概况 山东徐氏字辈整理汇编

山东徐氏字辈整理汇编 宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年

宣化炮院,曾是炮兵最高学府 延安精神传承至宣化,至今已有65年 从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析

从广东网友留言看,原民办代课教师补助确实发了,没领的原因分析 马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的……

马化腾谈到潮汕老家,他是这样说的…… 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗? 羽毛球四大天王分别是谁?羽毛球四大天王战术分析!

羽毛球四大天王分别是谁?羽毛球四大天王战术分析!